L’arrière-goût

Ce que nos préférences culinaires cachent.

_8102414

Reportage 01

Fish n’ fraude

Près d’une fois sur deux, le poisson que vous mangez n’est pas celui que vous avez commandé. Et si on vous disait que ce n’est pas juste une mauvaise nouvelle?

___________

Les instruments étaient cachés dans mon sac à dos lorsque je suis entré dans le restaurant. J’ai déposé mon sac sur le comptoir et commandé un plat à emporter, question de ne pas éveiller les soupçons. «Un fish and chips, s’il vous plait.» Puis, j’ai inspiré profondément et lancé ma question à la serveuse : «D’où vient votre morue?»

Quelques semaines auparavant, j’avais appris qu’Oceana Canada cherchait des «détectives en poissons et fruits de mer» pour l’aider à enquêter sur le problème de l’étiquetage trompeur dans les grandes villes canadiennes. Cet organisme caritatif indépendant — qui se consacre à la protection des océans — a donc distribué des trousses de tests d’ADN partout au pays, et envoyé des citoyen·ne·s dans les restaurants, les épiceries et les poissonneries de leur quartier afin qu’ils recueillent des échantillons.

Voilà qui explique mes manœuvres clandestines. Dans mon sac, j’avais une éprouvette remplie d’une solution transparente ainsi que des pinces en plastique bleues. Une fois à l’extérieur avec mon take-out, je me suis penché sur le poisson frit, j’ai attrapé un petit morceau de chair floconneuse avec les pinces et l’ai glissé dans l’éprouvette. Puis j’ai vissé la capsule et agité vigoureusement le tube avant de le remettre dans mon sac. D’après le mode d’emploi du test génétique, il fallait également évaluer les connaissances du personnel quant aux origines du poisson. À ma question, la serveuse avait répondu en riant: «Aucune idée.»

Honnêtement, comment pourrait-on lui en vouloir? La plupart d’entre nous ne savent pas d’où proviennent les poissons et fruits de mer que nous avalons—et peu se donnent même la peine de s’informer. Pour le consommateur de poisson moyen, l’océan est une vaste boite noire qui recouvre de manière purement fortuite les trois quarts de la surface de la Terre. La faune exubérante qui habite ses profondeurs glaciales est en majeure partie inconnue: environ 91% des espèces océaniques n’ont pas été identifiées à ce jour. Mais cette diversité ne trouve pratiquement aucun écho dans les marchés de poissons, surtout en Amérique du Nord, où nous mangeons essentiellement des crevettes et du saumon. En consultant la liste des choix les plus populaires, on trouve aussi le thon, le crabe et la goberge. Même les recettes plus élaborées que nous adorons — les sushis au thon épicé, les tacos aux crevettes — recourent invariablement aux mêmes espèces, sur lesquelles nous comptons depuis des décennies pour nous fournir en protéines halieutiques.

La banalité prévisible de nos choix culinaires n’est toutefois pas aussi inoffensive qu’elle en a l’air; au contraire, elle a des effets délétères sur le reste de l’océan. À force de nous accrocher aux mêmes espèces, nous contribuons à créer de vastes monocultures qui poussent les populations marines à l’effondrement. Aujourd’hui, 80% des stocks de poissons dans le monde sont considérés comme pleinement exploités, ou comme surexploités. Entretemps, une espèce invasive telle la carpe asiatique, qui s’est propagée dans les systèmes d’eau douce de l’Amérique du Nord et qui a supplanté de nombreuses espèces indigènes, est terriblement sous-exploitée, en dépit de son goût savoureux. Plusieurs facteurs ont contribué à la surpêche: une gestion inadéquate, des bateaux munis d’immenses filets et une technologie améliorée pour repérer les poissons, notamment des radars et des sonars. Et, surtout, notre obsession à vouloir nous sustenter avec les espèces les plus populaires et les plus familières —le thon rouge, notamment, poussé jusqu’à l’extinction par notre amour des sushis—, au détriment de poissons tout aussi délicieux, mais moins connus.

Anguille sous roche

Le truc, c’est que l’industrie de la pêche cache un secret: la moitié du temps, nous ne savons même pas si ce que nous mangeons correspond vraiment à ce que nous avons commandé. D’où les tests d’ADN. Un rapport d’Oceana intitulé «La fraude des fruits de mer et l’étiquetage trompeur au Canada» a déterminé que:

Parmi les 400 échantillons analysés par des citoyen·ne·s détectives comme moi, 44% avaient été mal étiquetés. (Envie de vivaneau? Bonne chance! Cent pour cent des échantillons analysés provenaient en fait d’autres espèces.) Et le problème est particulièrement grave dans les restaurants.

Si l’ampleur de la fraude dans les pêcheries est à ce point colossale, c’est en partie à cause de la complexité croissante des chaines d’approvisionnement mondiales. Aux États-Unis, 84% des produits de la mer sont importés, et ils empruntent très souvent un réseau obscur de circuits internationaux pour passer du navire à l’assiette. Les chaines d’approvisionnement sont tributaires de facteurs qui rendent impossible une gestion rigoureuse: d’une manière intrinsèque, elles sont imprévisibles, car les pêcheurs ne savent jamais exactement ce qu’ils attraperont ni en quelles quantités; les produits de la mer sont hautement périssables, ce qui ajoute une énorme pression sur les pêcheurs et les vendeurs, qui doivent les envoyer au marché le plus rapidement possible; les marges de profit des pêcheurs sont quasi inexistantes, ce qui pousse tous les intervenants de la chaine à se presser et à miser sur la quantité; les aliments sont souvent débités lors de leur transformation, ce qui rend encore plus ardue leur identification; quant à la traçabilité, elle pose d’énormes défis —essayez donc d’imprimer un code-barre sur un poisson!

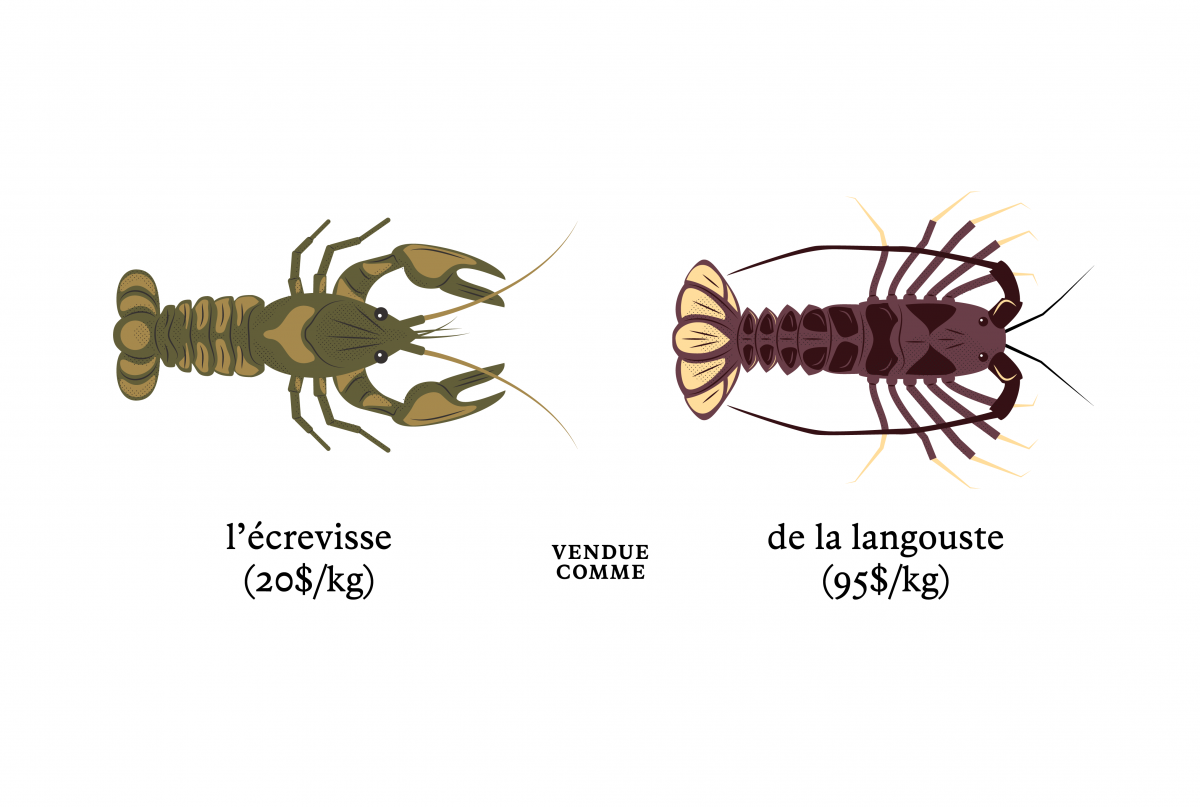

La popularité grandissante des produits de la mer depuis une décennie a entrainé une augmentation des prix de 27% aux États-Unis. D’après un rapport de l’organisme américain Nature Conservancy, ils représentent aujourd’hui la denrée dont le commerce à l’échelle mondiale détient la plus grande valeur. Le potentiel financier est si élevé que la tricherie sur les marchés devient presque irrésistible. Le rapport d’Oceana Canada fait état de nombreux cas où des poissons bon marché ont été vendus comme des espèces de plus grande valeur, incluant:

«Ce n’est qu’une question d’économie. Il est rare d’acheter une Honda et de se retrouver au volant d’une Porsche; c’est presque toujours l’inverse», dit Robert Clark, chef cuisinier et propriétaire d’une poissonnerie équitable, The Fish Counter, à Vancouver. Il a pris pleinement conscience du problème à l’arrivée du bar chilien sur les marchés nord-américains. «À 90 cm de long, les filets étaient énormes — le plus beau poisson à chair blanche avec lequel j’aie jamais travaillé», raconte-t-il. Mais au fil du temps, les filets sont devenus de plus en plus petits, et la chair, de plus en plus grise. M. Clark a compris qu’on ne lui vendait plus le même poisson. Excédé, il a décidé de n’acheter que les prises des pêcheurs locaux. «Quand on importe des produits, on ne connait pas le nombre d’intermédiaires par lesquels ils transitent avant d’arriver à la frontière», affirme-t-il.

Le goût ne fait pas le poisson

Si la fraude des produits de la mer soulève des questions évidentes, elle aurait aussi un avantage caché. L’étiquetage trompeur — et le fait qu’il soit généralisé — suggère en effet que nos gouts sont plus étendus que nous le croyons. Après tout, la ruse fonctionne! Si nous étions vraiment si pointilleux, nous ne nous laisserions pas duper aussi facilement…

Est-ce à dire que nous mangeons davantage avec le cerveau qu’avec la bouche? La professeure Kathryn Medler, physiologiste à l’Université d’État de New York à Buffalo, étudie le gout sous son aspect biologique le plus pur; elle s’intéresse par exemple à la détection de composés — amer, sucré, salé et umami — par les cellules de la cavité buccale. On peut décrire objectivement tout ce qui se passe dans notre bouche, m’a-t-elle dit. Mais la vérité, c’est que la saveur est le résultat de nos différents sens, et de l’information qu’ils collectent. Une construction mentale, quoi. Par exemple, l’odeur joue un rôle critique dans la perception de la saveur: lorsque nous mastiquons, nous libérons dans la cavité nasale des molécules de gaz présentes dans notre nourriture, lesquelles se lient aux récepteurs olfactifs selon des schémas distinctifs et complexes.

Mais peu importe la finesse de nos appareils gustatif et olfactif: ils ne peuvent pas rivaliser avec nos yeux. Notre perception est fortement influencée par les étiquettes et la présentation, affirme la professeure Joey Hoegg, spécialiste du comportement du consommateur à l’Université de la Colombie-Britannique. «En fait, nous ne sommes pas particulièrement habiles à distinguer les saveurs sans le concours de noms ou d’éléments visuels, m’a-t-elle expliqué. Si l’habillage visuel soulève une hypothèse dans nos cerveaux quant au gout d’un aliment, le gout véritable, lui, devra être substantiellement différent pour que nous nous rendions compte du subterfuge.»

La plupart des gens seraient contents de consommer une plus grande variété de poissons si ces autres espèces portaient des noms familiers, avance Mme Hoegg. C’est pourquoi l’industrie des pêcheries a fourni aux consommateurs une série de noms commerciaux reconnaissables pour les guider dans leurs choix. Or, même si un poisson est correctement étiqueté, il se peut qu’il ne soit pas ce que nous croyons, car les noms commerciaux des poissons sont trop réducteurs, déclare le professeur Robert Hanner, qui a assisté Oceana Canada dans l’interprétation des données des tests génétiques. Par exemple, sole et anchois sont des mots fourretouts qui décrivent des variétés de poissons qu’on a regroupées pour des raisons pratiques. D’après un rapport de l’organisme SeaChoice, qui milite en faveur d’une pêche responsable, l’Agence canadienne d’inspection des aliments permet de réunir plusieurs espèces sous la même appellation:

Du point de vue d’un mangeur de viande, ce serait comme aller chez le boucher et n’y trouver que deux options: quadrupèdes et oiseaux. Si une terminologie floue peut simplifier l’achat de poisson, elle peut aussi faciliter l’introduction sur le marché d’une récolte illégale, non règlementée et non déclarée de produits de la mer, assure M. Hanner. Le professeur émet également l’hypothèse suivante: lorsqu’une espèce de poisson est pêchée jusqu’au seuil de l’effondrement des stocks, l’industrie se rabat sur un poisson similaire — dont les populations ne sont pas encore épuisées — et demande de pouvoir lui donner le même nom. La réponse des organismes de règlementation? «Oui, bien sûr!»

Le professeur Hanner recommande aux autorités de reproduire ici le modèle adopté par l’Union européenne en 2017, lequel exige non seulement qu’on affiche le nom latin de l’espèce de poisson vendue, mais aussi qu’on indique son origine et la méthode de pêche utilisée. Cette politique prévient à la fois la fraude éhontée et les conventions de nomenclature ambigües qui permettent à l’industrie de poursuivre impunément ses pratiques de pêche destructrices. Sans l’identification scientifique, les consommateurs sont laissés dans l’ignorance:

«On ne sait ni ce que c’est, ni d’où ça vient, ni de quelle manière ç’a été pêché. On n’en sait pas plus sur nos produits de la mer que sur la drogue qu’on achèterait d’un revendeur au coin de la rue», conclut Hanner.

La simple vue de la nomenclature scientifique nous place également devant la complexité effarante de l’océan. Cette dose de réalité suffira-t-elle à nous affranchir de nos habitudes routinières en matière de consommation de poisson?

Soyons nos propres héros culinaires

Ceux qui veulent prendre le contrôle de leurs goûts s’engagent sur une pente abrupte. Plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et personnels sont à considérer. Peu importe nos origines, nous disposons tous d’un appareil gustatif similaire, mais nos récepteurs de saveurs et d’odeurs ont leurs particularités: la présence plus ou moins forte d’un type de récepteur modifiera notre sensibilité aux différents composés présents dans les aliments. Il se peut que nous soyons du genre à rechercher la variété, mais cela ne nous aidera pas si notre bouche est hypersensible à l’amertume, explique Helene Hopfer, professeure de sciences alimentaires à l’Université d’État de Pennsylvanie.

Certains facteurs environnementaux structurent aussi nos préférences. Par exemple, notre lieu de naissance déterminera dans une large mesure notre appréciation du hareng mariné. Plusieurs de nos prédilections sont même façonnées avant notre venue au monde, par l’intermédiaire de composés aromatiques présents dans le liquide amniotique. «Nous sommes ce que nos mères ont mangé», précise la professeure Hopfer.

La classe sociale joue un rôle, également. «Il y a un clivage net entre ceux qui peuvent se permettre — mentalement et financièrement — de réfléchir à des principes tels que l’équité ou l’éthique dans l’assiette, et ceux qui ne le peuvent pas», déclare-t-elle.

Enfin, l’évolution renforce nos habitudes culinaires traditionnelles. La réticence à essayer de nouveaux plats aurait été favorisée par la sélection naturelle, car ce comportement nous a souvent protégés du danger, soutient à son tour la professeure Medler. Elle propose un exercice de réflexion: si des extraterrestres téléportaient une substance potentiellement comestible sur Terre, en mettrions-nous dans notre bouche? C’est peu probable, «car l’évolution nous a appris à ne pas consommer des choses que nous ne connaissons pas». Pour plusieurs d’entre nous, rien n’est plus mystérieux que l’océan. Il n’est donc pas étonnant que nous hésitions à essayer de nouveaux poissons à l’allure bizarre!

Mais il y a moyen de contourner ces barrières sociales et psychologiques, dit Mme Hopfer: nous ne mangerons pas spontanément un nouvel aliment, mais nous le ferons s’il ressemble à un produit que nous aimons ou si d’autres personnes ont ouvert la voie. C’est ce qui explique en partie l’audace grandissante des tendances culinaires depuis les années 50, note quant à elle la professeure Nathalie Cooke, spécialiste des livres de cuisine à l’Université McGill, à Montréal. En créant des mégamodes, la mondialisation a certainement contribué à la destruction des réserves de poissons; mais les mêmes forces qui ont fait rétrécir la planète (c’est-à-dire Internet et les voyages en avion bon marché) peuvent nous aider à surmonter la rigidité de nos habitudes alimentaires. Plus nous entrons en contact avec d’autres cultures, plus nous sommes disposés à essayer de nouvelles choses.

Pour ceux qui se méfient des modes culinaires globalisantes, sachez qu’il y a une façon plus durable d’élargir vos horizons par rapport aux produits de la mer: allez à la poissonnerie de votre quartier et demandez qu’on vous aide à choisir des espèces pêchées localement. On vous montrera aussi quoi faire à votre retour à la maison. «On enseigne aux gens à cuisiner le poisson parce que beaucoup ne savent pas le faire», explique Bernard Cormier, gérant de la Poissonnerie Shamrock, près de chez moi. Souvent, ils le font bouillir ou rôtir au four cinq fois plus longtemps que nécessaire, poursuit-il. «Ils se compliquent la vie. Il n’y a rien de plus simple à cuisiner.»

Acadien du Nouveau-Brunswick, M. Cormier travaille dans le domaine depuis 42 ans. Il a été témoin de nombreux changements, le plus important étant que tout le monde veut maintenant des filets. «Ce n’est plus comme avant. À mes débuts, les clients achetaient le poisson entier et l’apprêtaient eux-mêmes. De nos jours, ils ne veulent plus le nettoyer: ils nous demandent de le faire pour eux.»

Les clients demandent aussi conseil. M. Cormier les incite parfois à essayer une espèce comme la lote, laide à souhait, mais délicieuse. «Il faut une approche personnalisée. Il faut prendre le client par la main et lui expliquer comment faire.» Robert Clark, qui cuisine et vend du poisson depuis quatre décennies, renchérit: «Quand les mœurs évoluent, c’est toujours sous l’effet de la persuasion.»

Les poissons à chair blanche et au gout très fin, comme le flétan et la sole, se vendent facilement, ajoute Clark. Mais lorsqu’ils ne sont pas de saison, il faut convaincre les clients de sortir de leur zone de confort.

Quand il a commencé comme chef cuisinier à Toronto, même le saumon était mal perçu. Il a fallu une formidable opération de marketing de la part de l’industrie pour convaincre le public d’en manger. M. Clark aimerait que les espèces halieutiques situées plus bas dans la chaine alimentaire, comme le hareng, l’anchois et la sardine, profitent d’un effort similaire. «Plus ils sont bas, plus ils sont sains, plus ils sont bons pour la planète.» Ces petits poissons gras sont également moins chers et plus savoureux. Mais on doit convaincre la clientèle. Comment? «Il faut que ça goute bon», dit-il.

En entendant des commerçants comme MM. Clark et Cormier se porter à la défense des espèces malaimées, je suis de plus en plus convaincu que la solution à notre grande timidité commence ici même, à la poissonnerie, avec des questions honnêtes. La traçabilité et l’étiquetage scientifique sont essentiels, mais une pêche responsable repose avant tout sur un mélange de curiosité et d’audace. Dans l’incertitude, faites confiance à vos papilles gustatives: elles sont plus courageuses que vous le croyez.

______________________

Mark Mann est un journaliste et un éditeur indépendant spécialisé dans les récits narratifs littéraires. Ses articles, publiés notamment dans le Toronto Star, le Walrus et Maisonneuve, portent sur la santé, la technologie, la culture et l’environnement.