Dossier

Nouvelles harmonies

En partenariat avec

Où commence et où finit la nature?

Que nous nous y «évadions» ou que nous y «retournions», la nature est généralement perçue comme une réalité éloignée ou une contrée lointaine. Même l’idée d’être «entouré·e de nature» suggère un écart: peu importe à quel point nous nous en approchons, la nature demeure toujours à distance.

Notre tendance à nous dissocier de notre environnement n’est pas seulement intenable: elle est illusoire. Nous devons nous rappeler que les maisons et les tours dans lesquelles nous vivons et travaillons sont construites avec des arbres, du roc et du sable. Nos réseaux alimentaires empiètent sur les habitats sauvages et s’y substituent. Nous nous approvisionnons aux mêmes sources d’eau que l’ensemble de nos voisin·e·s non humain·e·s. À chaque seconde qui passe, nous respirons le même air que les plantes.

En vérité, si nous continuons de considérer la nature en termes binaires — présente/absente, protégée/exploitée —, jamais nous ne parviendrons à rétablir l’équilibre entre l’être humain et son habitat. Il est tout à fait possible de vivre en harmonie avec les systèmes naturels tout en en tirant des bénéfices. Mais un tel changement d’approche requiert une compréhension commune et une volonté collective.

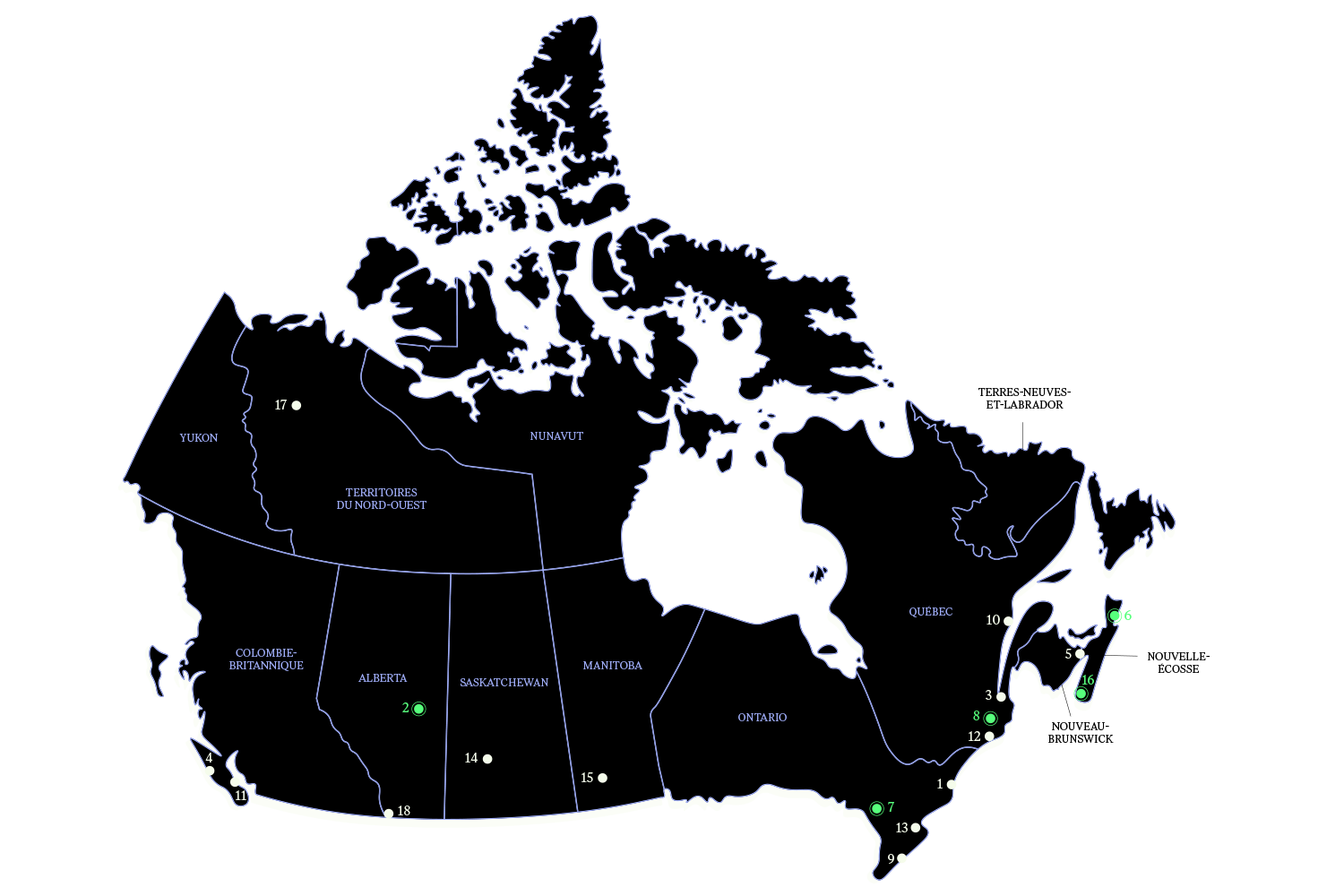

Il existe très peu d’endroits qui incarnent mieux cette stratégie unificatrice et participative que les réserves de biosphère de l’UNESCO*. Dans ces régions, les populations humaines aspirent à coexister de façon productive avec les écosystèmes naturels. Plutôt que d’ériger des frontières, les biosphères — qui sont au nombre de 18 au Canada et qui chevauchent les territoires de 50 Premières Nations — fonctionnent exclusivement sous le signe de la collaboration. Tout le monde est impliqué: des promoteur·rice·s aux peuples autochtones, en passant par les scientifiques et les groupes communautaires.

- Réserve de biosphère de l’Arche de Frontenac, Ontario

- Biosphère de Beaver Hills, Alberta

- Réserve de biosphère de Charlevoix, Québec

- Réserve de biosphère de Clayoquot Sound, Colombie-Britannique

- Réserve de biosphère de Fundy, Nouveau-Brunswick

- Réserve de biosphère du Lac Bras d’Or, Nouvelle-Écosse

- Biosphère de la Baie Georgienne, Ontario

- Réserve de biosphère du Lac-Saint-Pierre, Québec

- Réserve de biosphère de Long Point, Ontario

- Réserve de biosphère de Manicouagan-Uapishka, Québec

- Réserve de biosphère du Mont Arrowsmith, Colombie-Britannique

- Réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, Québec

- Réserve de biosphère de l’Escarpement du Niagara, Ontario

- Réserve de biosphère du Lac Redberry, Saskatchewan

- Réserve de biosphère du Mont-Riding, Manitoba

- Réserve de biosphère de Southwest Nova, Nova Scotia

- Réserve de biosphère Tsá Tué, Territoires du Nord-Ouest

- Réserve de biosphère de Waterton, Alberta

Chaque biosphère se divise en trois parties: un secteur central, destiné à la préservation de la biodiversité et à l’étude des écosystèmes; une zone tampon contigüe, vouée à l’écotourisme et à la pratique d’activités de loisir et de sport respectueuses de l’environnement; et des aires de transition, où différents projets de développement durable peuvent être mis en œuvre.

Par-dessus tout, les biosphères se veulent des lieux d’apprentissage. Il n’est pas facile d’envisager la nature autrement que comme une simple ressource exploitable à court terme, tel que nous le faisons depuis des siècles. Chose certaine, l’atteinte d’un meilleur équilibre passe obligatoirement par la concertation des efforts et l’ouverture à l’expérimentation.

Southwest Nova et Bras d'Or, Nouvelle-Écosse

Manger l’envahisseur

Quand des espèces invasives ont commencé à décimer l’industrie maritime néoécossaise, les habitant·e·s de deux réserves de biosphère de l’UNESCO ont dû chercher des moyens novateurs de rétablir l’équilibre.

TEXTE Shannon Webb-Campbell PHOTOS Catherine Bernier

Depuis la fin de la dernière période glaciaire, la Nouvelle-Écosse/Mi’kma’ki est un paradis côtier, en particulier pour les Mi’kmaq qui y vivent. Au fil de leur longue histoire, les membres de cette Nation ont tiré parti de l’abondance des produits de la mer, qu’ils ont veillé à protéger et dont ils ont toujours fait un usage durable. Aujourd’hui, avec le réchauffement des eaux de l’Atlantique, de nouvelles menaces se profilent à l’horizon. Deux espèces invasives ont fait leur apparition dans différentes parties de la province : le parasite MSX, qu’on retrouve dans les huitres du lac Bras d’Or, et le crabe vert, présent dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Pour lutter contre ces menaces, les communautés des deux régions ont uni leurs forces et demandé le statut de réserves de biosphère de l’UNESCO. L’objectif de tels sites : promouvoir des solutions qui réconcilient la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

La réserve de biosphère de Southwest Nova a été créée la première, en 2001. Elle rassemble cinq comtés situés en bordure de la baie de Fundy et de l’océan Atlantique, et contient de multiples écosystèmes. Quant à la réserve de biosphère du lac Bras d’Or, établie en 2011, elle couvre une vaste étendue d’eau salée au centre de l’ile du Cap-Breton, qui communique avec l’océan par trois chenaux

En adoptant des initiatives innovantes, susceptibles de profiter aux systèmes écologiques et sociaux de leurs régions, les associations qui gèrent ces réserves montrent l’exemple.

Les huitres du lac Bras d’Or

L’aube se lève sur l’ile du Cap-Breton/Unama’ki (« terre du brouillard », en mi’kmaq). J’enfile mon manteau d’hiver par-dessus ma chemise de nuit et je sors siroter mon café en admirant les eaux salées du lac Bras d’Or. Tandis que le soleil pointe à l’horizon, j’observe un grand héron bleu et son petit se nourrir sur le rivage. Je pense aux pêcheur·euse·s mi’kmaq et non autochtones qui sont déjà debout depuis de longues heures. Puis, je me rappelle que les bancs d’huitres du coin sont presque entièrement décimés.

Pour désigner le lac Bras d’Or, les Mi’kmaq utilisent le terme Pitu’paq, signifiant « les eaux qui coulent ensemble ». Les baies, les iles, les chenaux et les estuaires interconnectés qui forment la région ont été creusés dans le grès pendant la dernière période glaciaire. Depuis des milliers d’années, les Mi’kmaq veillent sur les quelque 1 100 km de côtes de cette vaste étendue d’eau et en protègent les abondantes ressources.

En 2002, un parasite appelé MSX (Multinucleated Sphere X) a été détecté pour la première fois dans les eaux du lac Bras d’Or. La maladie est inoffensive pour l’être humain, mais elle est mortelle pour les huitres.

À l’époque, elle avait déjà ravagé les industries ostréicoles de la baie de Chesapeake et du Delaware. Le même sort semblait attendre le Cap-Breton.

« En gros, le parasite empêche l’huitre de digérer sa nourriture, et le mollusque meurt de faim », explique Eileen Crosby, présidente du conseil d’administration de l’Association de la réserve de biosphère du lac Bras d’Or. « Les jeunes spécimens se portent bien, mais, avec le temps, ils finissent par périr. »

L’arrivée du parasite a eu des conséquences particulièrement désastreuses pour les communautés du coin, qui avaient investi beaucoup d’argent dans le développement de l’industrie ostréicole au cours des décennies précédentes.

Les huitres du lac Bras d’Or étaient autrefois livrées dans des restaurants huppés à travers le monde, en plus de constituer un mets local prisé — surtout pendant le temps des Fêtes. Aujourd’hui, la majeure partie des huitres qu’on mange dans la région viennent d’ailleurs. « Le parasite MSX a complètement détruit l’industrie ».

Les huitres occupent depuis toujours une place centrale dans la vie de Thomas Johnson, qui a connu la ferme ostréicole alors qu’il était haut comme trois pommes. Il se rappelle encore les nombreuses personnes qui voulaient travailler à enfiler des coquilles vides sur des ficelles; celles-ci étaient accrochées au quai pour capter les naissains, puis transportées ailleurs, dans des zones plus propices au développement des huitres.

« Ç’a créé beaucoup d’emplois. Mes parents travaillaient dans le secteur; ils étaient payés chaque jour pour le nombre de chapelets de coquilles qu’ils faisaient. Je me rappelle très bien l’odeur des coquilles d’huitres et des coquilles Saint-Jacques », raconte Thomas. Cet homme, dont la langue maternelle est le mi’kmaq, travaille depuis plus de 20 ans avec la Eskasoni Fish and Wildlife Commission, un organisme qui s’occupe de gérer les permis de pêche communautaires et de mener des recherches sur le terrain.

Les huitres qui grandissent dans les eaux saumâtres du lac Bras d’Or ont un poids économique, certes, mais elles jouent aussi un rôle crucial dans l’écosystème local. Elles protègent le littoral de l’érosion, et offrent un habitat à d’autres espèces qui s’en servent comme abris ou s’accrochent à leur coquille.

Plus important encore, elles font office de système de filtration pour l’ensemble de l’estuaire et atténuent ainsi l’effet des polluants de manière significative : une seule huitre peut filtrer jusqu’à cinq litres d’eau par heure.

Ce mollusque n’est pas seulement un extraordinaire agent nettoyant; il constitue également un délicieux superaliment. La chair tendre en forme de poire — dont le gout peut être salé, sucré, voire proche de celui du beurre contient tout plein de vitamines, de minéraux et d’antioxydants essentiels.

Les huitres font depuis toujours partie intégrante de l’alimentation des Mi’kmaq, qui les utilisent aussi à des fins spirituelles et cérémoniales. La ceinture traditionnelle wampum est par exemple composée de perles fabriquées à partir de coquilles d’huitre. Ces dernières peuvent également servir à faire bruler de la sauge, lors de cérémonies de purification par la fumée.

On considère aujourd’hui que le parasite MSX est établi dans le lac Bras d’Or, mais il existe encore certaines zones où la maladie n’a pas été décelée. On ignore si les huitres qui s’y trouvent possèdent une résistance naturelle ou si elles n’y ont tout simplement pas encore été exposées. Face au déclin des populations d’huitres — dû à la surpêche, à la pollution, à la dégradation de l’habitat et, surtout, à l’apparition du MSX —, la Eskasoni Fish and Wildlife Commission s’est associée à Pêches et Océans Canada, ainsi qu’à d’autres parties prenantes, pour produire des mollusques plus résilients.

«L’espèce essaie encore de s’en remettre. La maladie est là pour de bon : elle ne disparaitra pas. Ce qu’on veut faire, c’est accélérer le travail de mère Nature pour obtenir une souche d’huitre qui y résistera. Si on réussit, on pourra contribuer à construire une population saine.»

— Thomas Johnson

La Eskasoni Fish and Wildlife Commission, de même que des ostréiculteur·rice·s mi’kmaq comme Joe Googoo, travaillent d’arrachepied depuis une cinquantaine d’années pour restaurer les populations d’huitres dans d’autres parties de l’estuaire. Pas très loin, dans la baie de Whycocomagh, Joe élève plus d’un demi-million de ces mollusques sur des plateaux flottants submergés à moins d’un mètre de profondeur.

L’ostréiculteur enseigne des méthodes du genre aux jeunes dans l’espoir d’assurer la survie de l’industrie pour les sept prochaines générations. S’il a subi des pertes à cause du parasite, il a aussi enregistré quelques récents succès, notamment avec lesdits plateaux flottants. Les huitres à la surface, qui baignaient dans un mélange d’eau douce et d’eau salée, ont survécu. (Le MSX ne subsiste effectivement pas dans l’eau douce.)

Joe s’efforce, tout comme la Eskasoni Fish and Wildlife Commission, d’adopter la philosophie de l’« approche à deux yeux » (« Two-Eyed Seeing »), de l’Ainé Albert Marshall. Celle-ci consiste à « essayer de prendre les savoirs traditionnels issus du passé, d’y intégrer les connaissances scientifiques d’aujourd’hui et de trouver un équilibre qui profite à l’écosystème », explique Thomas Johnson.

« Les savoirs traditionnels mi’kmaq et les connaissances occidentales font bon ménage, en particulier quand on parle d’ostréiculture », renchérit la biologiste Allison McIsaac.

À titre d’exemple, on sait que les huitres s’installent naturellement dans les herbiers de zostère. Quand les zostères meurent, à l’automne, les mollusques sont ramenés sur la rive et meurent aussi. Or, traditionnellement, les Mi’kmaq recueillaient les naissains d’huitres dans les herbiers et les déplaçaient vers les zones où le mollusque se développe le mieux.

« On travaille avec un grand nombre de personnes qui connaissent bien la région, ajoute la biologiste. Inutile d’aller mesurer la température et la salinité de l’eau pour déterminer s’il s’agit d’un bon endroit quand on sait que ces gens le fréquentent depuis plusieurs dizaines d’années. »

Malgré les difficultés rencontrées, Allison est optimiste. D’après elle, ces mollusques bivalves sont des animaux incroyablement résilients. Après tout, ils ont survécu à la dernière période glaciaire. Avec un peu d’aide, ils devraient aussi survivre à la maladie MSX.

Le crabe vert de Southwest Nova

Le crabe vert est présent en Amérique du Nord depuis les années 1800, mais le réchauffement des eaux océaniques lui a permis de remonter la côte atlantique jusqu’à la réserve de biosphère de Southwest Nova, située à six heures de route au sud-ouest du lac Bras d’Or.

Depuis son arrivée, au début des années 90, le crabe vert décime les fonds marins sous les eaux turquoise du parc national Kejimkujik Bord de mer et bouleverse l’écosystème local.

Il a toutefois fallu attendre 2009 pour qu’on prenne la pleine mesure des ravages dont il est responsable. C’est à cette époque que les employé·e·s de Parcs Canada ont remarqué que certaines sections de la zone littorale s’étaient transformées — ou avaient carrément disparu.

La disparition des herbiers de zostère, qui formaient, sous l’eau, des prairies d’un beau vert clair, constituait le changement écologique le plus flagrant. Les biologistes ont cependant noté autre chose : à marée basse, les bancs de boue étaient jonchés de milliers de coquilles de palourdes. On aurait dit que ces dernières avaient été attaquées par des coupe-ongles.

Pour lutter contre le problème, les employé·e·s de Parcs Canada ont commencé à capturer le crabe vert six mois par année. Chaque jour, ils et elles montaient à bord de bateaux à rames et plongeaient 140 pièges à crevettes modifiés au fond des eaux; chaque jour, les pièges se remplissaient de crabes verts. Plus d’un million d’individus ont été attrapés de cette façon entre 2010 et 2014.

« Les herbiers de zostère sont revenus en force. On a retrouvé 36 % de la superficie qu’on avait historiquement dans le parc Keji Bord de mer », se réjouit Gabrielle Beaulieu, gestionnaire du projet de restauration et de renforcement de la résilience des côtes à Parcs Canada. Depuis cinq ans, la jeune femme travaille avec des étudiant·e·s et collabore avec des parties prenantes pour protéger le varech contre les crabes. En 2017, Parcs Canada a mis sur pied une stratégie ciblée qui permet de contenir l’accroissement de la population : on capture 15 crabes par piège, et on utilise seulement 30 pièges dans une même zone.

Malgré tous ces efforts, le crabe vert n’a pas disparu. Les gestionnaires de Parcs Canada, loin de se laisser décourager, ont décidé de faire preuve de créativité. Ils et elles collaborent avec l’Université McGill pour trouver le moyen de transformer les carapaces des crabes en une sorte de plastique biodégradable, et avec l’Université Dalhousie pour créer un engrais concentré. Mais Parcs Canada cherche aussi à exploiter le potentiel culinaire de l’espèce.

Le long du littoral de l’Espagne et du Portugal, ainsi que dans la Méditerranée, d’où provient le crabe vert, on considère ce crustacé comme un mets de choix.

En Italie, par exemple, les crabes verts capturés pendant la brève période où leur carapace est molle se vendent jusqu’à 40 euros la livre.

Pour faire le moeche ou moleche , on les plonge dans un mélange à base d’œufs, puis dans la farine de maïs, avant de les frire.

Ce type de crustacés n’est pas aussi prisé en Nouvelle-Écosse — du moins, pas encore. Le chef Paolo Colbertaldo, un Vénitien établi dans la province, a ouvert le Lincoln Street Food, à Lunenburg, où il cuisine le crabe vert. Selon lui, le crustacé « goute la mer ». Il en a récemment servi dans une soupe avec des patates douces, en plus d’en avoir tiré une sauce au poisson.

« La mentalité est différente en Italie. Là-bas, on n’hésite pas à cuisiner les espèces invasives », explique le chef. D’après lui, le principal obstacle, en Nouvelle-Écosse, réside dans la difficulté d’attraper « cette petite bête bien agaçante » pendant la période de mue.

« Je veux faire une soupe de crabe, et la garnir avec un dumpling aux pétoncles ou au maïs et aux champignons sauvages. »

— Paolo Colbertaldo

Lucien LeBlanc, un pêcheur de homards acadien, ne croit pas que le crabe vert aura un réel potentiel commercial vu sa petite taille. S’il reconnait que le crustacé peut servir d’appât au printemps, il aimerait surtout le voir disparaitre. « Sachant que le crabe vert est une espèce invasive qui fait beaucoup de dégâts dans son environnement, je crois que plus on en retirera de l’océan, plus les espèces locales pourront s’épanouir. »

Le pêcheur réclame une solution plus high-tech , comme celle qui est pré – sentement développée à l’Université McGill, à Montréal. Avec les membres de son laboratoire de chimie verte, la professeure Audrey Moores cherche à fabriquer des ustensiles et des gobelets en plastique à partir de la chitine (une sorte de protéine) qu’on retrouve dans la carapace des crabes verts.

L’hiver dernier, ils ont réussi à extraire la chitine du crustacé; la prochaine étape consistera à la transformer en un bioplastique dégradable.

« Si on pouvait se débarrasser de cette espèce envahissante et réussir à en faire un produit plastique qu’on peut utiliser dans une variété de situations, tout le monde serait gagnant — y compris ceux et celles qui tirent leur subsistance de l’océan », ajoute Lucien.

Quelle que soit la solution adoptée, la réserve de biosphère de Southwest Nova est l’endroit idéal pour trouver le crabe vert, pour le meilleur ou pour le pire.

« Chaque réserve de biosphère a quelque chose d’unique », soutient David Sollows, président du conseil d’administration de la réserve de biosphère de Southwest Nova. Mais elles ont aussi toutes quelque chose en commun : un engagement à conjuguer les savoirs autochtones et les approches scientifiques pour préserver la biodiversité et trouver des solutions durables.

Dans les deux réserves de biosphère — celle du lac Bras d’Or et celle de Southwest Nova —, des gardien·ne·s des savoirs autochtones, des chef·fe·s, des employé·e·s de parcs, des écologistes, des pêcheur·euse·s et des membres de la collectivité œuvrent de concert à la protection des écosystèmes pour les générations futures. On ne peut pas revenir en arrière; mais, grâce à des approches collaboratives comme celles-ci, on peut certainement façonner une nouvelle harmonie avec la nature, dans ce monde en constante évolution.

Pour en savoir plus sur la façon dont les savoirs traditionnels mi’kmaq et les connaissances occidentales peuvent s’allier pour restaurer les populations d’huitres dans le lac Bras d’Or, ou sur les moyens novateurs employés par le personnel de la réserve de biosphère de Southwest Nova pour lutter contre la multiplication du crabe vert, visionnez l’épisode 4 et l’épisode 9 de Striking Balance (en anglais seulement), une série documentaire originale de TVO.

Beaver Hills, Alberta

Les bisons dans la balance

La région de biosphère de Beaver Hills a un problème de loups: il n’y en a pas assez. Pour un écosystème dominé par les bisons et les wapitis, c’est grave. En effet, les herbivores ont besoin de prédateurs naturels pour occuper adéquatement leur niche écologique vitale. Afin de restaurer les populations de carnivores des parcs et protéger la plus importante harde de bisons du monde, il importe de trouver un juste équilibre qui permette de faire croitre le nombre de visiteur·euse·s tout en évitant le plus possible de perturber la faune.

TEXTE Matthew Stepanic PHOTOS Ramsey Kunkel

Si vous vous êtes promené·e dans le parc provincial de Cooking Lake-Blackfoot ou le parc national Elk Island à la mi-juin 2021, vous avez peut-être croisé Cat Fauvelle, accroupie dans les fourrés. Aidée par une équipe de bénévoles, la chercheuse universitaire a passé la majeure partie du mois à installer des dizaines de pièges photographiques pour étudier les déplacements des carnivores et des ongulés, comme le wapiti et le bison.

Fauvelle emporte toujours du chasse-ours lorsqu’elle travaille sur le terrain, mais ces jours-ci, elle ne risque pas d’en avoir besoin. Un déséquilibre règne au sein des populations fauniques locales: il y a trop de proies pour trop peu de prédateurs.

Fauvelle tente de comprendre pourquoi. Ses recherches posent des questions fondamentales quant aux effets de l’activité humaine sur les écosystèmes complexes de la région de biosphère de Beaver Hills, un site spécialement désigné par l’UNESCO, qui englobe les deux parcs à l’est d’Edmonton, en Alberta, ainsi que des exploitations agricoles, des quartiers résidentiels et des zones industrielles. Les prédateurs ont-ils mal réagi à la hausse de fréquentation des aires naturelles depuis la pandémie? Le développement régional trouble-t-il leur mode de vie? À l’heure où les écologistes souhaitent augmenter l’achalandage des parcs dans le respect des limites de la nature, les découvertes de Fauvelle jetteront une lumière sur la dynamique fragile qui existe entre ces espaces protégés et les communautés humaines environnantes.

Prendre soin de son milieu de vie

En 2001, la direction du parc national Elk Island a commencé à s’inquiéter des répercussions du développement immobilier des alentours sur les écosystèmes naturels. La santé de la biosphère repose sur la présence d’une zone tampon autour des parcs, puisque le bruit des raffineries, des fermes et des banlieues peut perturber les espèces sauvages, les forcer à se replier vers le centre, où elles se retrouvent en trop grand nombre. Vu sa proximité avec la ville d’Edmonton et le Centre industriel de l’Alberta — un pôle pétrolier et gazier majeur —, le parc avait besoin d’aide pour se prémunir de la menace humaine.

Les municipalités locales ont été les premières à répondre à l’appel, ce qui a incité les gouvernements provincial et fédéral à donner leur appui, de pair avec quelques OSBL et l’Université de l’Alberta. Rapidement, les parties ont fait front commun pour protéger la région, en mettant en place des règlements de gestion du territoire et des programmes de sensibilisation à la valeur intrinsèque des milieux naturels. Baptisée la Beaver Hills Initiative, la coalition est parvenue, en 2016, à faire reconnaitre le site comme biosphère de l’UNESCO.

«Cette étiquette rappelle à notre communauté qu’il faut prendre soin de notre milieu de vie», résume Glen Lawrence, conseiller du comté de Strathcona.

Lawrence a célébré l’annonce en se faisant tatouer le logo de Beaver Hills sur le bras. «Je ne suis pas un adepte de perçage ni de tatouage, mais je suis né et j’ai grandi ici. Maintenant, j’emporte un petit bout de chez moi partout où je vais.»

Un refuge pour le bison

Œuvre des anciens glaciers, la région de biosphère de Beaver Hills est traversée de paysages et d’écosystèmes aux contrastes saisissants qui vont de la forêt boréale aux marais boueux, en passant par des prairies ondoyantes. Ces variations sont à l’origine «d’une diversité exceptionnelle de créatures, qui vivent et se déplacent sur le territoire», indique Brian Ilnicki, directeur général de Beaver Hills.

Deux des habitants les plus notables de la biosphère sont le bison des plaines et le bison des bois, lesquels sont maintenus de part et d’autre de l’autoroute 16, afin de préserver leur pureté génétique. Les colons européens ont mené le bison au bord de l’extinction, au point où il ne restait, il y a un siècle, qu’un petit troupeau d’environ 45 bêtes sur la planète. Les rescapés ont été relogés au parc national Elk Island et, depuis, ils s’y multiplient.

Les bisons sont indispensables au maintien et à la restauration des prairies herbeuses, notamment en raison de leur habitude (adorable) de prendre des bains de poussière. En se roulant dans le sable pour se dépouiller de leur manteau hivernal ou encore soulager une démangeaison, ils aèrent le sol, ce qui favorise la croissance des plantes et la dispersion des semences.

Leur pelage est également idéal pour la fabrication de nids d’oiseau, car son odeur dissimule les œufs aux prédateurs. Les touffes de poil brun abandonnées par les bisons ont ainsi favorisé l’émergence des vastes colonies d’oiseaux chanteurs de la réserve.

De plus, les bisons constituent l’une des principales attractions du parc. Avec un peu de chance, si vous passez au bon moment, vous pourrez allonger la queue d’automobilistes qui se sont arrêté·e·s pour observer depuis leur véhicule une harde de femelles, suivies de leurs petits, traverser la boucle de l’enclos des bisons, ou encore croiser un vieux mâle solitaire en train de relaxer au bord de la route. Pesant entre 680 et 1 135 kg — à peu près comme une petite voiture —, ces animaux d’allure duveteuse et impassible peuvent se métamorphoser en danger mortel si on les contrarie.

Trouver l’équilibre

«Étant donné que le bison a déjà frôlé l’extinction, on a la fausse impression que l’espèce est encore menacée», explique Jonathan DeMoor, un écologiste de Parcs Canada, qui travaille de près avec le ruminant. «On entend souvent dire qu’il faut protéger les bisons. En réalité, le parc leur fournit des conditions de vie trop favorables. C’est un écosystème productif, il y a donc beaucoup de nourriture pour eux et une faible densité de prédateurs.»

Par un heureux hasard, la volonté du parc d’endiguer leur surpopulation a coïncidé avec les efforts de réappropriation culturelle de peuples autochtones partout dans le monde. «L’une des grandes fiertés d’Elk Island, c’est que nos deux populations de bisons n’ont pas été croisées avec du bétail. Ce sont donc des candidats de choix pour établir de nouvelles hardes ailleurs», fait valoir DeMoor.

Depuis la création du programme de relocalisation en 1924, Elk Island a remis plus de 2 600 bisons à des communautés autochtones qui entretiennent des liens étroits avec l’animal. La Nation des Pieds-Noirs du Montana a, entre autres, reçu 87 spécimens en 2016.

Le processus de transfert s’échelonne sur près d’un an, pour donner aux communautés d’accueil le temps de se préparer. «Le retour du bison sur leur territoire vise à rétablir leur lien culturel avec l’espèce», précise DeMoor.

Réintroduire des carnivores

Quoique le bison constitue l’un des plus beaux succès de la réserve, les autres espèces fauniques, telles que le wapiti, l’orignal et particulièrement le loup, sont tout aussi importantes. Le wapiti représente une proie plus facile que le bison, mais une meute de loups armée de patience peut venir à bout du mammifère le plus imposant d’Amérique du Nord. La direction du parc souhaite restaurer les populations de prédateurs pour freiner la prolifération de bisons et d’autres grands ongulés, comme le wapiti, lesquels peuvent franchir les clôtures autour d’Elk Island et ramener des maladies des pâturages voisins.

Une présence accrue d’espèces prédatrices contribuerait à prévenir ces problèmes, mais jusqu’ici, la situation ne s’améliore pas. Pour une raison d’origine écologique inexpliquée, les prédateurs n’arrivent pas à se reproduire en nombre suffisant. C’est ici que les recherches de Cat Fauvelle pourraient changer la donne.

«Les carnivores ont généralement de la facilité à recoloniser un habitat, même après en avoir été éliminés ou écartés, souligne-t-elle. Pourtant, ce n’est pas ce qui arrive ici. Ils prennent un temps fou à repeupler le territoire et on tente de comprendre pourquoi.»

— Cat Fauvelle

Pour surveiller les populations de carnivores et d’ongulés, Fauvelle et son équipe ont posé 49 pièges photographiques grâce auxquels il sera possible de suivre les animaux dans la réserve et de découvrir — espérons-le — ce qui gêne leurs déplacements. «Comme les loups et les autres prédateurs ont tendance à emprunter les chemins les plus faciles, indique Fauvelle, on peut se contenter de placer les appareils le long des sentiers pédestres.»

Munis d’un détecteur de mouvement, les pièges sont programmés pour croquer un maximum de clichés. «Je vais revenir au mois d’aout pour effectuer un dépouillage préliminaire et déterminer si on recueille bien ce que l’on veut, dit Fauvelle. Au bout de deux mois de collecte, je devrais avoir environ 200 000 photos à éplucher.»

Kelsie Norton, qui fait de la sensibilisation pour Beaver Hills et coordonne les bénévoles du projet, explique que leur objectif est d’élucider des questions centrales au sujet des mouvements des carnivores: les corridors de transport et les autoroutes leur posent-ils problème? Les bêtes modifient-elles leur comportement en présence d’êtres humains? La hausse récente de fréquentation risque-t-elle d’affecter ces tendances?

Communauté aux aguets

«Le projet de Fauvelle a également soulevé l’intérêt des résident·e·s du coin», ajoute Norton. Aussitôt l’appel lancé, huit bénévoles se sont inscrit·e·s pour aider à installer les appareils, si bien que Norton a dû refuser plusieurs candidatures. Les volontaires font partie intégrante du fonctionnement de la réserve de biosphère, que ce soit pour assister les scientifiques ou participer aux corvées de désherbage la fin de semaine. «On sensibilise le public et on lui offre l’occasion de contribuer à la préservation de ce milieu unique», affirme Brian Ilnicki.

Durant la pandémie, le parc a enregistré un nombre record d’entrées, mais cet intérêt croissant n’a pas que du bon. Les visiteur·euse·s peuvent aisément perturber les écosystèmes, en laissant des déchets ou en dérangeant les animaux par une trop grande proximité ou du bruit excessif. «C’est génial que les gens profitent davantage du parc, mais d’un point de vue écologique, leur présence accrue fait peser une menace supplémentaire et compromet l’intégrité des écosystèmes», prévient DeMoor, qui avoue avoir parfois envie de «mettre tout le monde à la porte et d’abattre les clôtures». Malgré tout, il reconnait l’importance d’avoir un contact direct avec la nature.

«Ce sont mes visites à Elk Island, plus jeune, qui m’ont poussé vers cette carrière. L’une des réussites du parc est d’amener la population à découvrir la région de biosphère.»

— Jonathan DeMoor

Pour le conseiller Glen Lawrence, la longue tradition de conservation de Beaver Hills donne espoir en l’avenir. «Je souhaite poursuivre l’œuvre des personnes qui ont eu la bienveillance de sauver ces 45 derniers bisons, pour que d’autres puissent chérir ce territoire et le protéger pour les générations futures, confie-t-il. Laissons cet endroit dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé. Prouvons au monde que nous avons à cœur la nature, car ce que nous lui faisons, nous le faisons à nous-mêmes.»

Pour en apprendre davantage sur les efforts concertés de protection des écosystèmes de la région de biosphère de Beaver Hills, visionnez l’épisode 7 de Striking Balance (en anglais seulement), un documentaire original de TVO.

La baie Georgienne, Ontario

La valeur écologique du massasauga

Sur les rives de la baie Georgienne, en Ontario, il était de coutume de tuer les massasaugas dès qu’on en apercevait. Au fil des décennies, toutefois, les habitant·e·s du coin ont appris à cohabiter de façon plus respectueuse avec cette espèce écologiquement importante. Aujourd’hui, alors que la construction d’une autoroute menace de détruire un habitat essentiel, on assiste à une nouvelle vague d’efforts et d’investissements visant à protéger cette espèce de serpents à sonnette.

TEXTE & PHOTOS Laurence Butet-Roch

Lové au creux de trois pierres de la taille d’une valise, un gros serpent gris parsemé de taches brun foncé en forme de nœud papillon se fait dorer au soleil. La femelle massasauga a choisi cet «habitat de luxe», face à la baie Georgienne, comme site de gestation. Elle passera la majeure partie de l’été couchée sur ou sous l’une de ces pierres striées de bandes contrastées, ou juste à côté. Elle pourra ainsi réguler sa température pendant toute la durée de sa gestation.

«Elle restera environ une semaine avec ses petits après avoir mis bas, à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’aout, puis elle les abandonnera pour aller se nourrir. Elle devra en effet retrouver son poids avant la période d’hibernation», explique Glenda Clayton, ancienne responsable des espèces en péril de la biosphère de la baie Georgienne. Debout à environ un mètre du serpent, elle veille à ce que sa haute stature ne jette pas une ombre sur la femelle gravide, qui profite des chauds rayons du soleil.

Pendant plus d’une décennie, Glenda a enseigné au public, avec beaucoup de patience et dans la bonne humeur, ce qu’il faut savoir au sujet du seul serpent venimeux de la province. Cela lui a valu le surnom de «dame aux serpents» («snake lady»). Aujourd’hui retraitée, elle ne rate pas une occasion de dissiper les idées fausses qui persistent quant au danger qu’il représente, voire de convaincre ceux et celles à qui elle s’adresse de célébrer sa présence dans l’environnement.

Située sur la côte est de la baie qui lui donne son nom, la biosphère de la baie Georgienne s’étire de Port Severn à la rivière des Français et couvre 347 269 hectares. On y trouve quelque 20 000 êtres humains, 840 végétaux indigènes, 170 variétés d’oiseaux, 44 espèces de mammifères et 34 espèces de reptiles et d’amphibiens. Cinquante de ces espèces sont menacées, dont le massasauga. La région, avec ses vastes surfaces rocheuses qui absorbent la chaleur du soleil, ses zones humides et son climat tempéré, offre exactement ce dont les crotales ont besoin pour se reproduire et survivre aux rigoureux hivers canadiens. Aujourd’hui, c’est l’un des derniers habitats de ces ophidiens dans le pays. Et leur nombre a beaucoup diminué. Alors que jadis il n’était pas rare d’en croiser, surtout en fin de journée, il faut maintenant bien chercher pour en apercevoir un.

Toucher le cœur et l’esprit des gens

La baie Georgienne n’est pas seulement un havre pour les serpents à sonnette. Ses magnifiques paysages, qui ont inspiré les peintres du Groupe des Sept, ainsi que sa proximité avec la ville de Toronto en font un endroit de prédilection pour les touristes, les propriétaires de maisons de vacances et les résident·e·s à l’année. Pour s’y rendre depuis la grande ville, il suffit de faire deux heures et demie d’autoroute; un seul tronçon de 85 km, dans le nord de la région, ne compte que deux voies.

Le projet d’élargissement de l’autoroute 400, qui relie Toronto et Sudbury et fait partie du réseau de la Transcanadienne, a été adopté à la fin des années 80. Les travaux sont réalisés un tronçon à la fois. En 2020, le gouvernement ontarien a réaffirmé son engagement à accroitre la liaison avec le nord de la province pour améliorer la sécurité du public, l’efficacité des transports fiables et le développement économique. Or le tracé proposé, parallèle à la route actuelle, perturbera des habitats essentiels à bon nombre d’espèces en péril, dont le massasauga.

Greg Mason, directeur général de la biosphère de la baie Georgienne, croit qu’au vu de l’importance des enjeux, «il faut se demander pourquoi on tient tellement à construire une autoroute à quatre voies. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans le fait de vouloir jouir de la beauté de l’environnement et d’exiger d’y avoir accès par une route aussi large».

L’organisme s’emploie à encourager la population locale et les autorités à revoir leurs habitudes. Cela fait partie intégrante des efforts qu’il déploie pour favoriser une cohabitation plus harmonieuse entre les êtres humains et les animaux.

Le statut de biosphère de l’UNESCO ne confère aucun pouvoir juridictionnel. Ce sont par des actions de sensibilisation et la création de réseaux que les organismes de protection de la nature arrivent à avoir une influence. «Il ne s’agit pas d’exercer une autorité, estime le directeur. Les règles ont leurs limites. Ce qu’il faut, c’est réussir à toucher le cœur et l’esprit des gens.»

Une valeur intrinsèque

Jusque dans les années 70, personne ne se préoccupait vraiment du sort du massasauga. Même dans les zones protégées comme le parc provincial Killbear, les gardes tuaient sur-le-champ tous les massasaugas se trouvant sur leur chemin, par crainte qu’ils apeurent les visiteur·euse·s. En plus d’être persécutés, ils ont vu leurs habitats être fragmentés et détruits par les chantiers routiers et les développements immobiliers. Ils sont aujourd’hui si peu nombreux qu’ils pourraient disparaitre si rien n’est fait pour renverser la tendance.

Richard Noganosh, un ainé de la Première Nation de Magnetawan, communauté ojibwée située sur la rive sud de Byng Inlet, croit que beaucoup de choses ont changé: «Chaque année, quelque chose disparait, mais la plupart des gens ne s’en rendent pas compte. Je n’ai pas encore vu de pluvier kildir cette année, et il y a très peu de papillons. Ça me fait peur. Tout être a sa raison d’exister. Les serpents ont aussi un rôle à jouer dans le monde.»

Le massasauga joue un rôle essentiel dans la régulation des populations de rongeurs tout en servant de proie aux hérons, aux faucons et aux aigles. «Est-ce que cela résume sa raison d’être?» se demande Glenda Clayton. «Non. Le massasauga est ici chez lui: c’est son habitat. Il fait partie intégrante du paysage.» La retraitée conduit un véhicule électrique orné d’un autocollant sur lequel on peut lire: «Arrêts fréquents — Tortues et serpents.»

Au fil des ans, la biosphère de la baie Georgienne et ses partenaires ont cherché à mettre en évidence la valeur intrinsèque du massasauga en commençant par expliquer de quelle façon on pouvait cohabiter avec lui. La première étape consiste à dissiper les idées fausses quant à sa dangerosité. «Ce n’est pas un animal féroce. En fait, ce n’est qu’une humble créature», soutient Tianna Burke, qui remplace Glenda depuis son départ à la retraite, en septembre 2017. «C’est donc très facile de partager l’environnement avec lui. Ça demande simplement plus de vigilance.»

Pour éviter les morsures, la clé est de regarder où l’on marche et de prêter attention à ce qui nous entoure. Les massasaugas ne sont pas des créatures agressives. Ils misent sur le camouflage et l’immobilité pour échapper à leurs prédateurs. Si l’on s’approche trop près d’eux, ils agitent leur queue. Ils ne mordent que lorsqu’ils n’ont absolument pas le choix. «Ils ont plus peur de nous [que nous d’eux], rappelle Richard Noganosh d’une voix douce. C’est pour ça que le Créateur leur a donné une cascabelle: pour avertir ceux et celles qui ne prêtent pas attention et éviter qu’on leur marche dessus.»

Pour cet ainé ojibwé, le massasauga, en nous rappelant d’être plus attentif·ve à notre environnement, joue son rôle pour la planète. Le serpent est un être protecteur qui nous met en garde contre la surconsommation. «On m’a toujours dit de prendre seulement ce dont j’ai besoin et de laisser le reste aux autres», ajoute-t-il, puis il observe un silence pour laisser la sagesse de ses mots nous pénétrer.

Fidélité au site

Pour l’heure, les travaux d’élargissement du tronçon de l’autoroute qui traverse la partie nord de la biosphère sont suspendus, car le ministère des Transports négocie avec les Premières Nations qui habitent cette portion du territoire. Les parties prenantes de la biosphère de la baie Georgienne en profitent pour étudier les comportements du massasauga.

Les travaux menés ont déjà permis de collecter des données intéressantes. D’après les études réalisées entre 2012 et 2015 par Ron Black, un sympathique biologiste de la faune qui travaille depuis longtemps au ministère des Ressources naturelles, les spécimens de cette espèce sont extrêmement fidèles à leurs sites d’hibernation et de gestation et ils cherchent à y retourner année après année, même quand on les déplace ou quand un obstacle — comme une route — leur barre le chemin. «Ça montre à quel point l’habitat est précieux. On ne peut pas le détruire comme si de rien n’était», estime le biologiste. Le faible taux de succès de cette expérience (seulement 15,8 % des serpents déplacés ont adopté leur nouvel habitat) laisse penser qu’il faudrait procéder à plusieurs campagnes de relocalisation pour contrer les effets du projet proposé.

Le volume croissant de données attestant de l’attachement du massasauga à son habitat naturel pourrait contraindre les écologistes à changer leur façon de faire. Les clôtures d’exclusion, qui empêchent les serpents de retourner aux endroits qu’ils préfèrent, ou les relocalisations de spécimens pourraient en réalité condamner les serpents à une mort lente, car ils chercheront toujours à regagner leurs sites de prédilection.

Des membres du personnel de la biosphère de la baie Georgienne et de Scales Nature Park, un centre voué à la conservation des reptiles et des amphibiens présents sur le territoire ontarien, et des habitant·e·s de la Première Nation de Magnetawan continuent ainsi, avec d’autres, de parcourir le territoire à la recherche des formations rocheuses prisées par l’espèce. À l’aide de longs crochets, ils et elles donnent de petits coups tout autour des pierres jusqu’à entendre le bruit distinctif de la cascabelle. Chaque spécimen trouvé est mesuré, pesé et identifié à l’aide d’un transpondeur passif intégré ou en peignant l’un des anneaux de sa queue. Il est aussi photographié et géolocalisé et il n’est pas rare qu’on lui donne un nom. Meghan Britt, qui a commencé ce printemps à travailler comme technicienne de terrain au Scales Nature Park, a appelé «Megatron» le premier spécimen qu’elle a trouvé, s’inspirant d’une série de noms de Transformers, comme Bumblebee, Ratchet et Starscream.

En plus de trouver des stratégies pour atténuer les effets des chantiers routiers, les organismes comme celui qui gère la biosphère de la baie Georgienne cherchent à convaincre les propriétaires de songer à l’espèce au moment de transformer leur coin de paradis. Glenda Clayton croit en effet qu’il faut modifier les pratiques d’aménagement paysager. Elle recommande d’éviter de déplacer les pierres plates — essentielles à la survie des serpents à sonnette — pour planter une pelouse et de se contenter de dégager un chemin étroit permettant de voir où l’on met les pieds. «Laissez le reste tel quel pour les animaux», conclut-elle.

D’après Hope Hill, qui a quitté Six Nations et passe l’été dans la communauté de Magnetawan pour travailler avec l’équipe chargée des espèces en péril, les massasaugas nous montrent comment être de dignes hôtes. «Ils sont ici chez eux, et on doit leur accorder la même attention et le même respect qu’ils nous témoignent en nous permettant de profiter de leur territoire.»

Pour en savoir plus sur les moyens employés par les gens de la baie Georgienne pour atténuer l’impact de l’activité humaine sur les espèces menacées de la région, visionnez l’épisode 5 de Striking Balance (en anglais seulement), une série documentaire originale de TVO.

Lac Saint-Pierre, QC

La perchaude est dans le pré

Entre le champ et l’eau, les liens sont plus forts qu’il n’y parait. Dans la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, agriculteur·rice·s et communautés de conservation travaillent de concert pour réhabiliter la santé de la perchaude.

TEXTE Émilie Folie-Boivin PHOTOS Drowster

Bien que l’on retrouve quelques chalets sur pilotis à Baie-du-Febvre, personne ne construit sa maison au bord de l’eau. C’est que dans la région entourant le lac Saint-Pierre, au Québec, chaque printemps (ou presque) amène une crue si importante qu’elle double la superficie du lac.

Pendant près de deux mois, les poissons profitent des champs ensevelis sous l’eau pour se reproduire. La perchaude est de ceux-là: à la mi-avril, elle traverse la ligne des arbres, parcourt quelques kilomètres, puis enrubanne un chapelet d’œufs autour de la végétation inondée.

Cette espèce fait partie d’un écosystème absolument unique, dont profitent les communautés humaines. Les agriculteur·rice·s y cultivent de riches terres nourricières; les adeptes de pêche (commerciale et sportive) et de chasse s’y alimentent; les vacancier·ère·s s’évadent dans ses paysages de carte postale, qui permettent à l’industrie du tourisme de fleurir. Qui plus est, la perchaude est intimement liée au mode de vie du peuple abénakis.

Or, la population de cette espèce de poisson a chuté de 79% entre 1979 et 2019, alors que partout ailleurs dans la province, les stocks se portent à merveille.

***

Il n’est pas exagéré de dire que si le littoral du lac Saint-Pierre est aussi exceptionnel, c’est beaucoup grâce à sa plaine inondable — la plus vaste en eaux douces du Québec. En plus d’offrir un refuge pour la reproduction, elle constitue un généreux garde-manger pour les larves de poissons avides de petits invertébrés. Les eaux chaudes et peu profondes de ce lac long de 32 km contribuent à l’efflorescence d’amples herbiers aquatiques abritant tout un écosystème. Au total, 288 espèces d’oiseaux, 79 espèces de poissons et 24 espèces d’amphibiens et de reptiles, dont plusieurs sont menacées ou vulnérables, fréquentent ce territoire situé à mi-chemin entre Montréal et Québec. (C’est sans compter les 85 000 résident·e·s, d’énormes bateaux de marchandises et plusieurs usines!)

Bardé de reconnaissances, cet archipel remarquable — regroupant une centaine d’iles — est un joyau de notre patrimoine naturel. Il porte le sceau de la Convention de Ramsar à titre de zone humide d’importance internationale et, depuis 2000, il est classé réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. Ce badge lui confère d’ailleurs un intérêt bien spécial, explique Henri-Paul Normandin, porte-parole de la biosphère et ancien ambassadeur. «C’est un petit bijou qui attire une attention internationale. On compte s’en servir pour sensibiliser et mobiliser encore plus la communauté locale, de même que les autres paliers gouvernementaux. Parce que les enjeux globaux de la biodiversité sont aussi des enjeux locaux. Et que ce qu’on fait — ou ne fait pas — à l’échelle locale a un impact planétaire!»

Le lac Saint-Pierre, c’est en outre l’équivalent d’une station d’épuration pour les eaux du Saint-Laurent. Par exemple, quand Montréal procède à ses grands déversements d’eaux usées dans le fleuve, celles-ci sont filtrées dans cet enchevêtrement de marais. Elles ressortent — c’est démontré — plus propres à la hauteur de Trois-Rivières qu’elles ne l’étaient à l’entrée de Sorel-Tracy.

«Le lac agit comme un rein pour le Saint-Laurent, illustre Philippe Brodeur, biologiste pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mais le rein est fatigué, visiblement fatigué.»

Vers une agriculture plus durable

Pêcheur·euse·s et agriculteur·rice·s se sont longtemps renvoyé la balle quant à la détérioration de l’état de la perchaude. «[Fin 80 début 90], on maintenait une pression de pêche trop importante, alors que son abondance était déjà en déclin», indique Philippe Brodeur, rencontré sous un soleil plombant. «Les débarquements dépassaient les 300 tonnes dans le lac annuellement.» À ce moment-là, les habitats étaient en mesure de soutenir ce rythme effréné… jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus, faute d’une reproduction suffisante de la perchaude. Et, malgré le moratoire de 2012 sur la pêche sportive et commerciale (par ailleurs reconduit jusqu’en 2022), la santé de ce bio-indicateur est demeurée fragile.

Il a fallu reconnaitre que l’agriculture intensive de maïs et de soya dans les plaines inondables — en remplacement d’une agriculture traditionnelle, dominée par le foin et le pâturage — y est pour beaucoup. La récolte d’automne laissant les sols à nu, la perchaude ne trouve plus de quoi accrocher ses œufs. Sans oublier qu’à la fonte des neiges, les sédiments et les pesticides ruissèlent jusqu’au rivage et rendent l’eau turbide.

La situation est assez inquiétante pour qu’une panoplie d’acteur·rice·s se bousculent au chevet du lac Saint-Pierre. Plusieurs millions de dollars ont été investis pour restaurer les habitats dans la plaine d’inondation, mais aussi en amont du littoral. L’un des objectifs: mettre en place des pratiques agricoles durables.

Monsieur Lefebvre: planter une prairie

Depuis trois ans, l’équipe d’Anne Vanasse, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval et coresponsable du Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre. collabore justement avec des producteur·rice·s pour tester diverses initiatives agricoles responsables. Claude Lefebvre, producteur laitier et maire de Baie-du-Febvre par ricochet, est l’un de ceux-là.

Sur les terres où il a grandi, dans les années 50, il tente d’implanter une prairie d’alpiste roseau — une plante pérenne très résistante aux crues en raison de son imposant système racinaire, ce qui en ferait un refuge de choix pour de nombreuses espèces. Le Pôle d’expertise mise (entre autres) sur cette herbe pour rétablir l’habitat de la perchaude. Or, c’est un fourrage généralement peu attrayant pour les cultivateur·rice·s: il est très fibreux, contient peu de protéines et n’est pas si appétissant pour le bétail. Avec sa ferme laitière de 400 têtes, M. Lefebvre y voit toutefois une belle occasion à saisir: «Le but est d’avoir un débouché pour cette culture; de notre côté, on va l’utiliser pour nourrir nos vaches taries [en repos de lactation avant un nouveau vêlage], car elles ne doivent pas avoir une alimentation trop riche pendant cette période.»

«Le but est d’avoir un débouché pour cette culture; de notre côté, on va l’utiliser pour nourrir nos vaches taries [en repos de lactation avant un nouveau vêlage], car elles ne doivent pas avoir une alimentation trop riche pendant cette période.»

— Claude Lefebvre

Ça peut sembler facile de naturaliser une prairie avec un fourrage aussi résistant, mais les importantes inondations de 2019 et de 2020 ont retardé la semence, et l’agriculteur craint que l’alpiste roseau ne réussisse pas à s’implanter en raison de la sècheresse exceptionnelle de l’été en cours. Heureusement, M. Lefebvre a une qualité en partage avec cette plante: la résilience.

«C’est toujours la faute des agriculteurs! Mais bon, on est conscients qu’on fait partie du problème.»

— Claude Lefebvre

D’autres pistes de solutions sont en cours d’exploration. Dans les terres en monoculture, le Pôle d’expertise étudie la culture de couverture intercalaire, qui consiste à semer, par exemple, du raygrass entre les rangs de maïs, et du blé d’automne ou du lotier dans les champs de soya. Ces plantes herbacées ne servent peut-être pas directement à l’habitat de la perchaude, mais, une fois la récolte fauchée, elles créent un tapis qui réduit l’érosion du sol — et freine potentiellement le ruissèlement des sédiments dans le lac.

Une autre initiative à l’étude, enfin, consiste à instaurer des bandes pérennes de quatre mètres de large près des fossés, sur les terres cultivables, pour fournir aux poissons de quoi accrocher leurs œufs.

Monsieur Brissette: revenir au foin

Pendant plus de 30 ans, Laurent Brissette a été propriétaire de terres sises devant un magnifique chapelet d’ilots, à Saint-Ignace-de-Loyola. C’est l’un des endroits où le lac prend des airs de bayou louisianais.

Après avoir exploité la culture du soya («Il fallait mettre beaucoup d’herbicides et de pesticides pour que ce soit rentable, et ça me déplaisait», confie M. Brissette, au téléphone), ce «gentleman farmer» est revenu aux sources en cultivant le foin, tel que le faisaient les premières générations de fermier·ère·s dans les plaines inondables. En solo, il a buché fort pour que la faune revienne, reconnectant à la mitaine des bouts de marais stagnants. «J’ai même réussi à faire un fossé piscicole à la pioche. Ça m’a pris cinq heures!», ajoute-t-il, faisant retentir sa fierté jusqu’à Montréal. Pour sa retraite, il désirait voir cet espace devenir une aire protégée — un souhait qu’il a pu concrétiser avec Conservation de la nature Canada (CNC).

En 2020, l’organisme sans but lucratif a effectivement mis la main sur 12 hectares appartenant à M. Brissette. CNC fait partie des acteur·rice·s qui contribuent activement à la protection de l’habitat de la perchaude au lac Saint-Pierre, en acquérant des terres pour les préserver à long terme et y permettre une agriculture «compatible».

Aujourd’hui, les terres de M. Brissette regorgent de vie, grâce aux efforts combinés de l’agriculteur et de l’OSBL. Des canards et des oiseaux champêtres nichent entre les asclépiades et les herbes hautes. CNC projette de bonifier davantage les plantes pour amener plus de diversité. «Pour la perchaude, tu as déjà 95% du gain. Avant, elle ne venait plus, et maintenant, c’est une pouponnière à poissons!», ajoute Julien, biologiste de formation.

***

L’état de la perchaude est toujours préoccupant dans la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre; la bataille n’est pas gagnée. Mais il reste que d’encourageantes améliorations se font sentir à l’échelle locale.

Si changer les mentalités prend toujours du temps, la communauté d’agriculteur·rice·s est résolument en mode solution, malgré quelques pochettes de résistance. «Elle ne l’était peut-être pas il y a dix ans, mais là, elle est prête. J’en connais, des récalcitrant·e·s qui ne voulaient rien savoir d’une gang de biologistes et qui ont modifié leur façon de penser. On est conscient·e·s de ce qu’on a perdu, remarque Claude Lefebvre. Cela dit, si on ne cultive plus ces terres [dans la plaine inondable], il faudra défricher ailleurs. Qui va nous nourrir? Le Brésil? On essaie de limiter notre impact sur l’environnement le plus possible, mais peut-on encore faire de l’agriculture tout en améliorant le sort de la perchaude? C’est ce qu’on va voir», conclut l’optimiste producteur.

Pour une plongée dans le cœur du sujet — et voir certain·e·s de nos intervenant·e·s en chair et en os! —, visionnez l’épisode 6 de Striking Balance (en anglais seulement), une série documentaire originale de TVO.

Créée en 1957, la Commission canadienne pour l’UNESCO est le lien entre les Canadien·ne·s et le travail essentiel mené par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

C’est en 1978 que la première réserve de biosphère de l’UNESCO au Canada a vu le jour. Les réserves de biosphère sont des sites où l’on pratique la conservation de la biodiversité et l’apprentissage interdisciplinaire afin de relever certains des défis les plus complexes du monde d’aujourd’hui. Il en existe 18 à ce jour, réparties aux quatre coins du Canada et couvrant une superficie de 235 000 km2. Les réserves de biosphère contribuent à la promotion de la durabilité environnementale, et améliorent la qualité de vie de 2,3 millions de Canadien·ne·s et de plus de 50 Premières Nations.

Crédits

Chapitre 01: Southwest Nova & Bras d’Or

TEXTE: Shannon Webb-Campbell

PHOTOS :Catherine Bernier

Chapitre 02: Beaver Hills, AB

TEXTE: Matthew Stepanic

PHOTOS: Ramsey Kunkel

Chapitre 03: Georgian Bay, ON

TEXTE & PHOTOS: Laurence Butet-Roch

Chapitre 04 : Lac Saint-Pierre, QC

TEXTE: Émilie Folie-Boivin

PHOTOS: Drowster

Un dossier de

![]()

en partenariat avec

Ne manquez jamais un numéro

Deux numéros par année

25% de réduction sur les numéros précédents

Livraison gratuite au Canada