Ailleurs

Le regard tourné au ralenti

Notes sur le mouvement des vagues, les toiles d'araignées et la tranquillité trouvée quelque part au fil du fleuve Saint-Laurent.

Texte & photos — Maxime Fecteau

Qu’est-ce qui m’avait tant troublé à propos de l’incident?

Était-ce l’indifférence de l’araignée à l’égard du triomphe humain?

— Loren Eiseley

Début septembre. Le vent froid s’élève à plus de vingt nœuds sur l’écran de l’anémomètre. La proue du voilier s’enfonce à répétition dans le creux de fortes vagues. À tribord, au loin, mon coéquipier, debout à la barre, fixe toujours la ville de Saint-Siméon. Il est évident, et même d’une clarté affligeante, que la ville a à peine bougé depuis plus de trois heures; un rappel implacable que nous sommes quasi immobilisés à la surface du fleuve Saint-Laurent. Nous nous déplaçons, bien entendu, mais très peu vers l’avant, semble-t-il — et nous sommes très, très trempés. Le moteur tourne à plein régime, laissant s’échapper un entêtant vrombissement. En fait, que nous choisissions de remonter le fleuve à moteur, en affrontant de face les vents contraires, ou plutôt de louvoyer avec un minimum de voilure, ça ne change absolument rien. Chaque centimètre de distance que nous gagnons est tout aussi rapidement contrecarré par des eaux agitées, de forts courants et une marée entièrement descendante. La marina vers laquelle nous nous dirigeons, le «port de refuge» de Cap-à-l’Aigle, est la seule destination possible pour la journée. Et, bien que mon téléphone estime à seulement 21 minutes la route entre cette destination et Saint-Siméon, nous ne pouvons qu’espérer que notre lente remontée sur le fleuve ne dure pas plus de trois heures encore.

Notre capitaine, Roger, regarde anxieusement la proue du bateau, et aussitôt, je sais à quoi il pense: dans les eaux agitées, l’ancre semble précaire et risque de tomber par-dessus bord, heurtant la coque au passage. Étant donné le chaos naissant de notre voyage de retour, la probabilité de ce scénario catastrophique me semble malheureusement trop élevée. Pourtant, il faut à tout prix l’éviter, parce que nous nous trouvons encore à six ou sept jours de notre port d’attache. Je saute alors de mon siège et me précipite vers l’avant-pont. Sous l’effet de l’adrénaline, je passe rapidement les haubans à bâbord et, arrivé à l’extrémité du bateau, je m’arrête un bref instant pour reprendre mon souffle. Avant que je n’aie le temps de me pencher pour sécuriser l’ancre, le bateau s’enfonce plus profondément que jamais dans le creux d’une vague. Je perds pied et je tombe à plat sur le plancher glissant, telle une mouche frappée en plein vol.

Et c’est alors que pour une énième fois depuis notre départ de Montréal, une semaine plus tôt, je me retrouve face à face avec l’élégant travail d’une araignée. Épuisé et essoufflé sur le pont, je pose les yeux sur une délicate toile qui se trouve à quelques centimètres seulement au-dessus de ma tête. Je remarque tout de suite que la soie flotte avec résilience, frappée par la même rafale qui m’a projeté sur le dos. Elle est en partie endommagée, s’étant quelque peu repliée sur elle-même. Mais à mesure que le bateau s’écrase dans les vagues, elle maintient en place une constellation de fines gouttelettes scintillantes. Je reste allongé pendant un court moment, comme hypnotisé.

Cette toile sait traverser les tempêtes.

Dès le début de ce voyage de deux semaines, et jusqu’à ses derniers instants, les araignées ont été constamment parmi nous. La veille de notre départ, avant que nous ne commencions à descendre la rivière, notre chauffeur de taxi a dit quelque chose de plutôt proverbial, un adage si sympathique que je l’ai noté dans mon téléphone: «Les êtres humains sont comme des toiles d’araignées, vous savez… fragiles, mais à la fois tenaces.»

Et avec cette phrase qui résonnait entre mes deux oreilles, nous sommes tous les trois montés à bord de Bonita, un voilier de 30 pieds à la coque bleu royal qui vit sur le lac Saint-Louis, le plan d’eau bordant l’ile de Montréal au sud, et dont les rives sont connues pour leur population particulièrement florissante d’arachnides. Alors que notre premier jour de navigation se levait dans un ciel écarlate et que nous quittions notre port d’attache, je me rappelle m’être fait un devoir de parcourir le pont en agitant mes mains entre les cordages, les poulies et les haubans, m’assurant de balayer les toiles.

En quelques heures seulement, nous avons vu les gratte-ciels de Montréal rétrécir derrière nous. Puis, en quelques jours de temps chaud — sous un ciel bleu et au gré de vents légers et favorables —, nous nous sommes rendus jusqu’à Tadoussac. Toujours en suivant le trajet prévu, sans encombre, nous avons percé l’épaisse brume matinale à l’embouchure du fjord du Saguenay, accompagnés de tous côtés par la blancheur passagère des bélugas. Bonita a ensuite flâné au milieu des grands rochers du fjord, enveloppée d’une atmosphère douce et parfaitement ensoleillée.

Nous naviguions aisément, mais toujours accompagnés de nombreuses araignées. En fait, je ne crois pas qu’il y ait eu un seul matin où, me réveillant avant le lever du soleil et allumant la petite lampe en haut de ma couchette, je n’ai pas aperçu une petite créature à huit pattes en train de se reposer sur mon sac de couchage ou, un peu plus tard, rampant sur le comptoir de la cuisinette pendant que je préparais une première tournée de café. Une fois, avant d’aller me coucher, j’en ai repéré une, discrètement suspendue à son propre fil. Elle trainait à découvert, en plein milieu de la cabine principale. Pendant que je me brossais les dents, j’ai observé ses fines pattes se frayer un chemin dans l’espace, et j’ai finalement pincé la soie à mi-chemin entre elle et le plafond pour la déposer à l’extérieur.

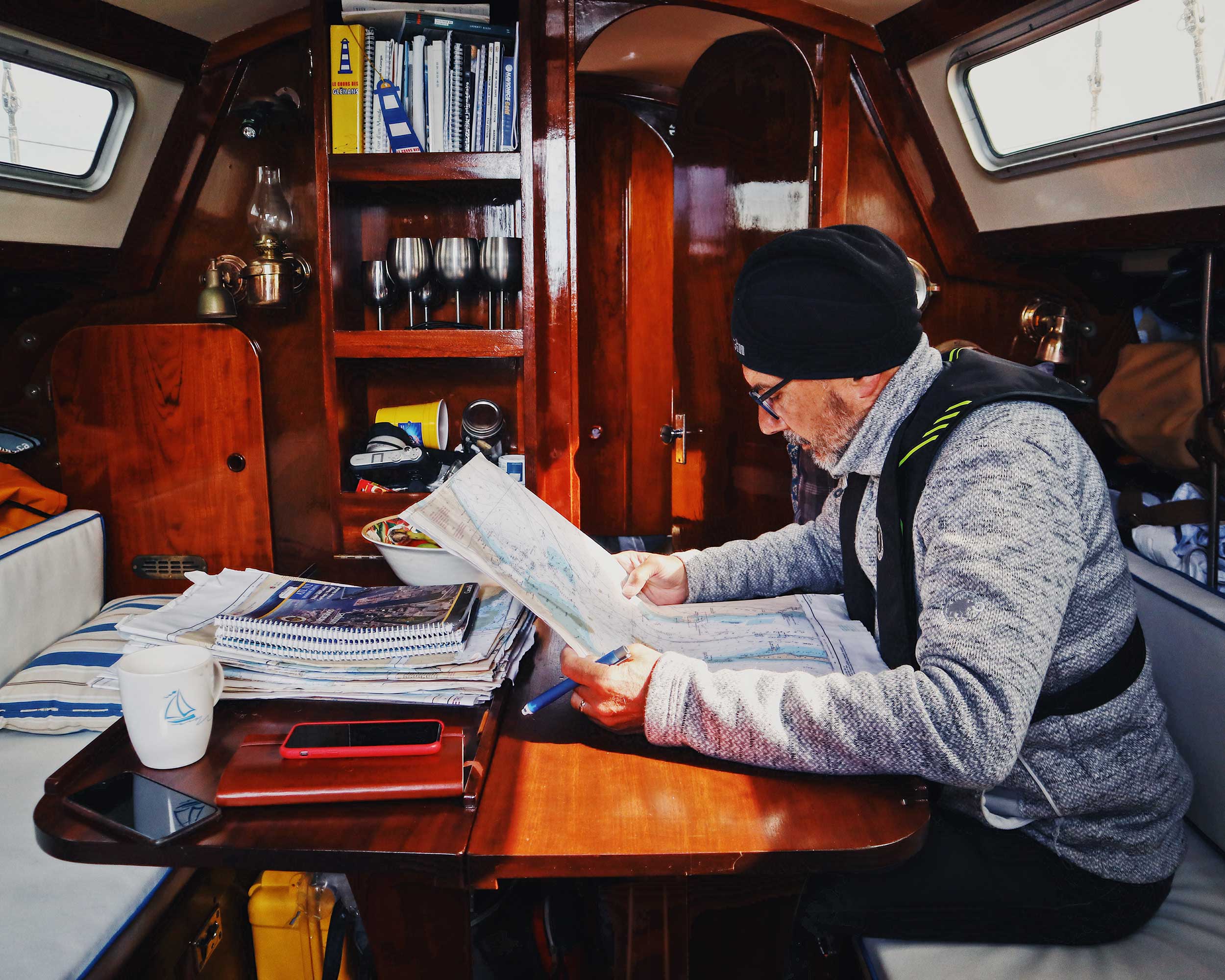

La veille de notre départ de Tadoussac en direction de Cap-à-l’Aigle, nous nous sommes assis autour de bières, au pub du village. Nous avons passé en revue les horaires des marées et des courants de la région et vérifié les différentes prévisions de vent sur nos téléphones. Ensuite, nous avons dressé la carte du trajet du lendemain, sur laquelle nous avons indiqué approximativement comment chaque variable serait susceptible d’entrer en jeu, pour chaque heure. Progressivement, nous nous sommes mutuellement convaincus que nous avions déterminé la meilleure heure de départ, ainsi qu’une stratégie de navigation soi-disant optimale. Mais, trop affamés à l’idée d’un souper que nous n’avions pas encore préparé, nous sommes sortis tous les trois du bar vers la lueur de la rue, nous sentant, rétrospectivement, un peu trop surs de nous. Nous sommes descendus vers les quais.

«On n’a pas pensé à Dorian, hein?», s’est interrogé mon coéquipier et vieil ami Laurent, s’intéressant à une nouvelle qui venait d’apparaitre sur l’écran qu’il tenait dans sa paume. «C’est plus tout à fait un ouragan, mais… c’est sur le point de frapper la Nouvelle-Écosse.» J’ai remarqué, au moment même où il prononçait ces mots, que Roger s’était immobilisé. Tournant ensuite lentement nos regards vers le Nord, nous avons senti l’air, devenu non seulement plus frais, mais aussi beaucoup plus agité que lorsque nous avions remonté la même rue, une heure auparavant.

Plus tard, nous étions assis autour de la table dans la cabine principale de Bonita, en train de râper du fromage au-dessus de nos assiettes, quand j’ai regardé vers le haut, prenant conscience d’un sifflement qui s’intensifiait à l’extérieur. Au même moment, Laurent sortait la tête et les mains de l’écoutille pour allumer l’anémomètre. Nous sommes restés stupéfaits. Le vent soufflait à 30 nœuds… 31… 34! C’est finalement Roger qui aura exprimé tout haut ce que nous pensions tous: «Les gars, une chance qu’on est à quai ce soir.»

Cette nuit-là, le vent soufflait si intensément, avec des rafales si violentes, que je n’ai pu m’endormir. Après avoir longtemps lutté contre l’insomnie, j’ai fini par mettre la main dans mon sac de voyage pour en sortir un livre. J’avais apporté The Unexpected Universe, un recueil d’essais rédigé par Loren Eiseley, un curieux anthropologue dont les descriptions lyriques et assez singulières du monde naturel m’intriguent tout particulièrement. J’ai finalement commencé à lire «The Hidden Teacher», un texte dans lequel Eiseley décrit sa rencontre avec une araignée Araneidae gisant au cœur de sa toile. Après avoir effleuré un bout de soie avec la pointe de son crayon et observé sa toute petite amie «tâter ses fils pour saisir les signes d’un problème», il réalise que la toile permet à l’araignée de prolonger son expérience sensorielle, tout comme les humains élaborent leur compréhension du monde extérieur à partir de leurs propres perceptions:

L’araignée se présentait comme un symbole de l’être humain en miniature. L’architecture de la toile faisait nettement ressortir cette analogie. L’être humain, lui aussi, se trouve au cœur d’une toile, une toile qui s’allonge à travers les étendues étoilées de l’espace sidéral, ainsi que dans les profondeurs obscures de la préhistoire. Son immense regard établi au sommet du mont Palomar se pose sur une distance de millions d’années-lumière. Son oreille radiophonique entend le murmure de galaxies très lointaines. Il observe au microscope électronique les minuscules particules de son propre corps. C’est une toile qu’aucune créature de la Terre n’a tissée auparavant. Comme l’araignée, l’être humain se tient au cœur de cette toile, à l’écoute. La connaissance scientifique lui a donné une mémoire de l’histoire de la Terre qui s’étend bien au-delà du moment de son émergence. Comme les pattes de l’araignée, son esprit touche des mondes réels qu’il ne pénètrera jamais en chair et en os. On l’aperçoit même aujourd’hui en train d’avancer dans le temps avec de nouvelles machines, calculant et analysant son environnement jusqu’à ce que des éléments de son futur nébuleux lui apparaissent le long de cette toile invisible qu’il tâte toujours.

L’après-midi suivant, après ce qui m’a semblé être un long moment passé à plat sur l’avant-pont, fouetté par la tourmente du fleuve, dans une soudaine et totale contemplation de ma place au centre des éléments, je me suis finalement relevé. Heureusement, j’ai pu saisir l’ancre avant qu’elle ne passe par-dessus bord. Cette journée de navigation s’est avérée être l’une des plus épuisantes de nos vies, et bien entendu, nous étions tous les trois très soulagés quand nous avons enfin mis les pieds sur le quai, à Cap-à-l’Aigle. Cette soirée-là, j’ai fait le tour du port pour trouver un endroit tranquille où m’allonger sous le ciel étoilé, quelque part au bord d’une grande jetée. J’ai passé un peu de temps seul, à écouter le son d’un fleuve Saint-Laurent redevenu alors paisible. Puis, j’ai sorti mon téléphone de ma poche pour taper ma première et unique entrée de journal de bord:

Il semble que Dorian nous ait manqué de peu, et je suis maintenant forcé de me demander s’il y a une réelle différence entre le souffle d’un ouragan et ma main qui balaie une toile d’araignée. Peut-être que la prise de conscience à laquelle j’ai abouti, le sentiment qui m’a submergé dans ce moment au cœur de la tempête, aujourd’hui, avait à voir avec le fait que je suis vraiment minuscule, dans le vaste univers des choses. Je ne m’étais jamais senti aussi petit, comme si la toile et les mots d’Eiseley m’avaient offert une vue télescopique de ma place dans le monde. Et peut-être que depuis que j’ai commencé à trainer sur l’eau, tout petit à bord du voilier de mes parents, j’apprécie le mouvement de la voile parce que ça me permet de me sentir comme un être miniature au sein de tout un cosmos de forces et d’éléments: une toute petite chose en mouvement qui cherche à suivre, toujours et autant que possible, le cours des choses. (À quelques exceptions près, évidemment, comme les épuisantes six dernières heures passées sur le fleuve aujourd’hui.) Comme la plupart des gens, j’ai déjà fait une longue randonnée pour atteindre le sommet d’une montagne et regarder aux fins fonds d’une vallée. Une fois, j’ai même eu la chance de regarder par la fenêtre d’un hélicoptère en descendant lentement dans le Grand Canyon. Et, bien entendu, j’ai souvent fixé mon regard sur les myriades d’étoiles qui constellent et éclairent la noirceur des ciels de campagne — m’interrogeant, comme nous le faisons tous, sur l’étendue de ce qui est là, avec nous. Il y a infiniment de façons de ressentir jusqu’où se prolongent nos vies, tout compte fait. Mais pour moi, rien n’arrive à faire mieux que la voile. Rien n’est vraiment comparable au fait de se sentir comme une parcelle microscopique de la danse, des rouages, du flux — comme une fine vibration résonnant quelque part au fil de la plus vaste toile. Même épuisé et à bout de souffle sur le pont. Même — ou peut-être tout particulièrement — en flottant au passage d’une rafale.

Maxime Fecteau a un faible pour le bruit de l’eau, surtout quand elle éclabousse, ou quand elle glougloute contre la coque d’un voilier. Fervent lecteur d’œuvres littéraires non romanesques, il étudie par ailleurs l’essai personnel et le nature writing dans la littérature américaine. Son livre Fragments d’un enfant du millénaire (Nota bene) paraitra à l’automne 2020.

Partagez cet article

Ne manquez jamais un numéro

Deux numéros par année

25% de réduction sur les numéros précédents

Livraison gratuite au Canada