Dans la lentille

Le champignon qui répare

Depuis 2011, l'artiste Eirik Johnson photographie le complexe univers du matsutaké, des forêts de l'Oregon jusqu'aux étalages du marché de Tsukiji à Tokyo.

Intro—Catherine Métayer

Photos et légendes—Eirik Johnson

Chanterelles, morilles, truffes, crinières de lion, mycéliums, psilocybines: notre obsession pour l’univers fongique a explosé ces dernières années. Plus nous les étudions, plus les champignons nous révèlent leurs superpouvoirs culinaires, thérapeutiques et environnementaux. Et s’ils pouvaient aussi devenir de puissants leviers sociaux? Voici l’histoire unique du matsutaké.

On retrouve le matsutaké en grande quantité au marché de Tsukiji, à Tokyo. À l’automne, il est exhibé dans de petites boites individuelles, sur des lits de branches, aux côtés des thons rouges et des paniers de châtaignes. Son prix aux enchères—qui frôle parfois 2 000 $ US le kilo—en fait le deuxième champignon le plus cher du monde, après la truffe. Plusieurs s’amusent à comparer son odeur à un mélange de bonbon à la cannelle et de vieux fromage, mais tous et toutes s’entendent pour dire qu’il est délectable lorsqu’infusé dans du riz ou un bouillon de sukiyaki.

Vénéré par les foodies et les restaurants gastronomiques, le matsutaké est aussi un cadeau de mariage prisé au Japon, puisqu’il symbolise la fertilité et la prospérité.

Dans son livre Entangled Life (2021), le biologiste Merlin Sheldrake raconte que le matsutaké a été la première forme de vie à éclore après le bombardement atomique d’Hiroshima. En effet, ce champignon a la particularité de pousser dans les forêts dévastées par l’être humain—principalement sur le tapis des pinèdes victimes de coupes à blanc. Le matsu (pin) se nourrit alors de la sève du take (champignon) pour se repeupler. De la sorte, le champignon participe à la mycoremédiation des sols et à leur régénération, ce qui lui vaut le surnom de «secouriste de la déforestation».

C’est d’ailleurs comme ça que le matsutaké s’est répandu au Japon, au 8e siècle, dans les forêts environnantes de Kyoto qui avaient été rasées pour construire et chauffer des temples. Pendant plus d’un millénaire, il a constitué un ingrédient prisé de la monarchie et de la bourgeoisie du pays. Puis, à partir des années 50, le gouvernement a instauré des mesures de reforestation qui ont densifié les pinèdes, ce qui a conduit à la raréfaction du matsutaké.

Les Japonais·es se sont alors tourné·e·s vers les forêts nationales de l’Oregon, prises d’assaut par l’industrie forestière, pour y établir un premier commerce de matsutaké en 1989. Au même moment, les États-Unis recevaient des vagues de réfugié·e·s de l’Asie du Sud-Est fuyant le communisme et la guerre. Ne trouvant pas d’emploi sur leur terre d’accueil, plusieurs ont flairé la bonne affaire en se lançant dans la cueillette de champignons.

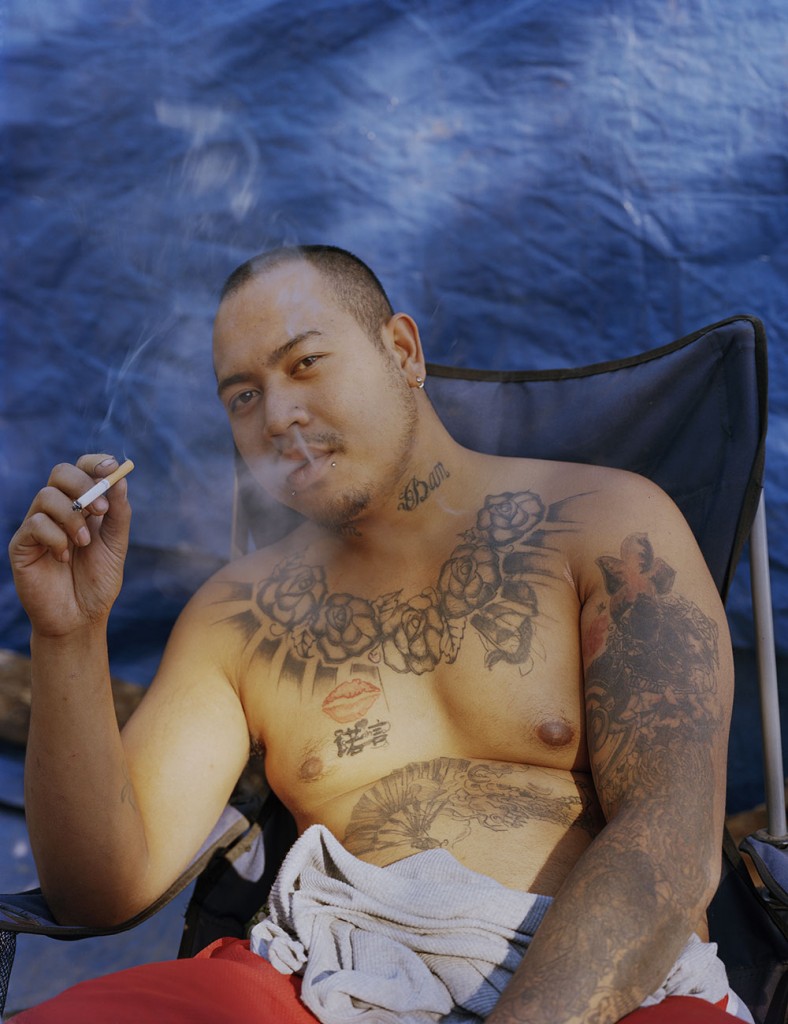

Trente ans plus tard, les campements de matsutaké de l’Oregon représentent un haut lieu de rassemblement pour des familles vietnamiennes, cambodgiennes, laotiennes et hmong. Ils ont déjà eu des allures de Wild West, mais des permis sont maintenant octroyés à l’ensemble des cueilleur·euse·s, leur permettant d’opérer en toute légalité. Si bien qu’avec les années, des travailleur·euse·s migrant·e·s mexicain·e·s et des hippies originaires de Portland en ont rejoint les rangs.

L’artiste et photographe de renom Eirik Johnson a grandi en faisant la cueillette de champignons sur la côte Ouest américaine. Lorsqu’il a entendu parler des campements de matsutaké, il a su qu’il venait de trouver un sujet en or. Ainsi, depuis 2011, il photographie les ramifications complexes du précieux champignon, des États-Unis au Japon. Invité à passer du temps dans trois campements, Eirik a pu mesurer la prospérité financière dont bénéficient ces familles qui subviennent à leurs besoins de manière autonome, loin des entreprises exploitantes américaines.

Qui plus est, le photographe a été subjugué par la vie culturelle riche qui s’y déploie: «Après leur journée de cueillette, les familles se réunissent pour cuisiner de grands plats de nouilles et chanter du karaoké en forêt.»

L’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing, qui a publié Le champignon de la fin du monde en 2017, constate que le matsutaké a cette capacité extraordinaire de faire fleurir les communautés naturelles comme humaines, même au plus fort de la destruction. C’est cette histoire puissante et marginale qu’Eirik met en images dans son projet The Mushroom Camps.

Photographe de Seattle, Eirik Johnson a exposé son travail à l’Aperture Foundation, à New York; à l’Institute of Contemporary Art, à Boston; au Museum of Contemporary Photography, à Chicago; et à la Henry Art Gallery, à Seattle. Ses ouvrages comprennent Road to Nowhere (autoédité), Barrow Cabins (Ice Fog Press), Pine (Minor Matters Books), Sawdust Mountain (Aperture Books) et Borderlands (Twin Palms Publishers).

—

Quels pouvoirs voulons-nous?

Cet article est tiré de notre plus récent numéro.

Commander maintenantPartagez cet article

Ne manquez jamais un numéro

Deux numéros par année

25% de réduction sur les numéros précédents

Livraison gratuite au Canada