Village

Pourquoi nous devrions adopter le bidet

Longtemps méprisé pour son usage lié aux parties intimes, le bidet a su reconquérir les cœurs et les fessiers. La journaliste Gabrielle Anctil plonge dans l'histoire controversée de ce simple accessoire de toilette, un véritable allié de l’environnement… et de notre corps.

Texte — Gabrielle Anctil

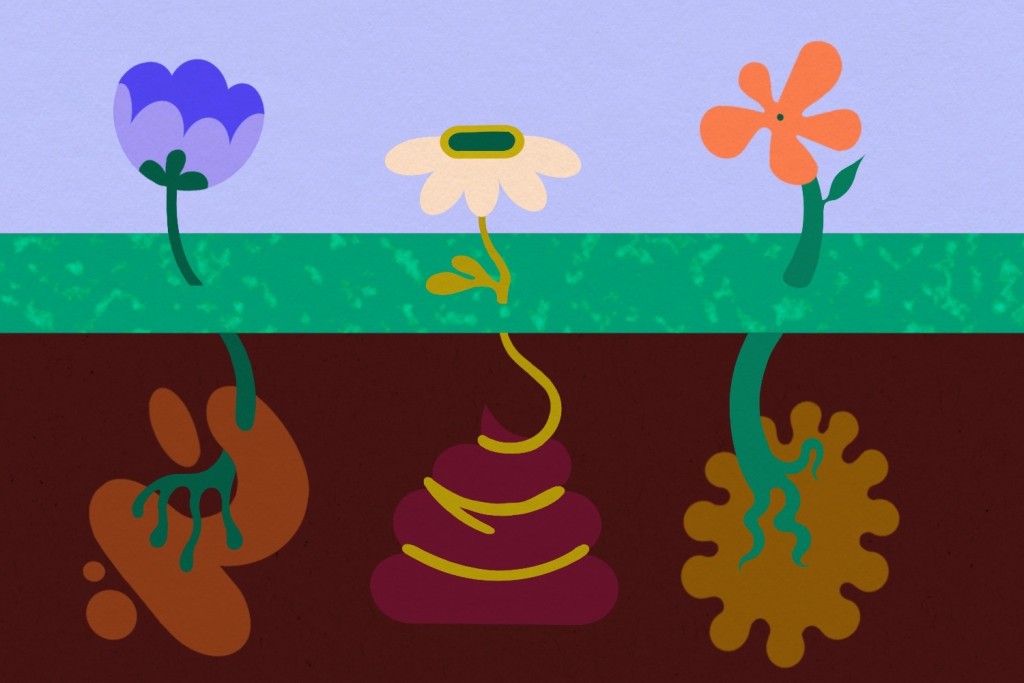

Illustrations — Florence Rivest

Avez-vous déjà utilisé un bidet? Si vous êtes né·e en Amérique du Nord, il y a de fortes chances que non. Tout au plus, vous l’aurez croisé à l’occasion d’un voyage. Les non-initié·e·s le trouveront parfois intimidant, parfois intrigant, toujours exotique. Pourtant, à voir combien il est commun sur presque tous les continents, c’est plutôt notre méconnaissance de l’objet qui est digne de mention.

À la grande surprise des fabricants, la pandémie de Covid-19 a créé le contexte parfait pour que les bidets s’envolent des tablettes — l’un d’eux rapporte avoir multiplié par dix ses ventes lors des premiers mois de la crise. Le mot bidet s’est même retrouvé dans le top 20 des termes de recherche sur Amazon en mars 2020. Cette soudaine popularité est notamment attribuable à la rareté du papier de toilette sur les rayons à ce moment, ce qui en a poussé certain·e·s à se tourner vers des solutions de rechange.

La crise sanitaire en a probablement incité d’autres à optimiser leurs pratiques hygiéniques: une étude de 2013 notait en effet qu’après un tour à la salle de bains, seulement 5% des gens se lavent les mains assez longtemps pour détruire les germes infectieux. On peut présumer que le chiffre a augmenté dans les dernières années, mais il reste que de trouver une solution pour tenir ces germes à distance n’est peut-être pas si bête que ça.

Sous l’ombrelle du bidet se cachent une panoplie d’accessoires de toilette — depuis les «douchettes» que l’on trouve accrochées près de la cuvette jusqu’aux sièges high-tech popularisés au Japon. Tous ont pour particularité de mieux laver nos zones corporelles les plus intimes.

Au-delà du gadget, c’est aussi une nouvelle manière d’interagir avec notre corps que le bidet propose.

Le chatouillement du jet d’eau vient nettoyer un endroit auquel nous pensons rarement, et dont nous parlons encore moins souvent. Pourrait-il nous permettre de mieux aimer notre orifice honni?

Diminuer notre empreinte écologique

____

Puis, ils ont appris ce que c’était

et l’ont essayé, timidement;

le petit jet d’eau a jailli dans les airs,

surprenant leurs plus intimes secrets.

— Amit Chaudhuri

Quand nous avons installé un bidet chez nous, le premier réflexe de mon coloc Alain a été de l’activer pour voir comment il fonctionnait. Ses cris de surprise m’ont alertée; je me suis précipitée dans la pièce pour découvrir une flaque d’eau sur le mur opposé, et mon coloc hilare qui me proposait une démonstration. Nous avons vite compris qu’un bidet, ça ne fonctionne que si on est assis·e dessus.

Notre bidet est l’un de ces appareils modernes que l’on achète pour une centaine de dollars et qui s’installent entre la cuvette et le siège. Il est arrivé par la poste le jour où, en mars 2020, les gens s’arrachaient les rouleaux de papier dans les allées du Costco. Nous avions choisi le modèle avec eau chaude, un luxe qui me semble plutôt inutile avec l’expérience.

Les statistiques sur l’impact environnemental du papier de toilette m’avaient convaincue de tenter l’expérience. Au cours de sa vie, un être humain se débarbouillera le derrière avec l’équivalent de trois arbres, ce qui correspond à deux rouleaux en moyenne chaque semaine par personne au Canada (les Américain·e·s en utilisent plutôt trois sur une base hebdomadaire). Ainsi, quatre milliards de rouleaux se retrouvent dans les égouts annuellement au Canada.

Il existe pour le moment peu d’études comparant le cycle de vie du bidet et celui du papier de toilette.

Mais les résultats sont sans équivoque: le bidet est moins dommageable pour l’environnement, puisqu’il permet de remplacer un produit jetable par un objet réutilisable.

On serait tenté de défendre les petits carrés doux en notant qu’ils sont généralement produits à partir des surplus de l’industrie forestière, issus de la transformation d’arbres ronds en planches rectangulaires. Et que le papier recyclé a un poids environnemental de 30% à 60% plus faible. En réalité, la conclusion demeure la même: le meilleur déchet est celui qui n’est pas créé.

Et il n’y a pas que la matière première qui compte. Il faut aussi noter la quantité de chlore, qui sert à blanchir le papier (pourquoi a-t-il besoin d’être blanc, déjà?), l’électricité nécessaire à toute la chaine de fabrication, l’essence qui glougloute dans le camion transportant les rouleaux jusqu’à mon supermarché local, l’emballage plastique qui les tient ensemble dans un paquet. La liste s’allonge…

Quant au bidet, une fois fabriqué et rendu chez nous, son bilan est nettement plus positif. Même s’il carbure à l’or bleu, il permet quand même d’économiser cette ressource: la production d’un rouleau de papier nécessite 170 litres d’eau, alors que chaque jet dirigé vers mes fesses en utilisera au plus un demi-litre, selon un fabricant cité par le magazine Scientific American.

Le seul bémol qui fait perdre des points à notre bidet, ce sont les quelques composantes électroniques qu’on y ajoute parfois, pour chauffer le siège ou profiter d’un ventilateur qui nous sèchera le popotin ― des luxes, quoi.

Le bidet n’est pas le seul à avoir connu un bond de popularité: les ventes de lingettes dites «jetables à la toilette» ont explosé au même moment. Au-delà de leur impact sur l’environnement, celles-ci pèsent lourd sur les systèmes d’aqueduc de nos villes. Les expert·e·s s’insurgent d’ailleurs contre le marketing mensonger utilisé pour les promouvoir. C’est que, combinées aux graisses de cuisson, ces lingettes créent ce qu’on appelle des «fatbergs», qui congestionnent les égouts, provoquant parfois des débordements et nécessitant des opérations complexes pour les retirer.

En raison de cette popularité grandissante, les «fatbergs» se multiplient un peu partout dans le monde et provoquent le déversement de contaminants dans des étendues d’eau. «Les gens croient que lorsqu’ils ont tiré la chasse d’eau, ce n’est plus leur problème ― mais c’est désormais un problème environnemental majeur», expliquait la responsable des opérations dans une station d’épuration britannique, en entrevue au quotidien The Guardian en 2019.

Le bidet, complice de l’hygiène (féminine)

____

Une chose que je constate à l’usage, c’est que mon bidet sert moins à nettoyer mes fesses que mon «devant», pour emprunter le vocable utilisé par certaines descriptions de modèles. C’est normal: on fait pipi bien plus souvent qu’on défèque. C’est d’ailleurs pour cette partie du corps qu’il a été conçu à l’origine. Et pourquoi il a si longtemps été honteux.

Le terme bidet désignait initialement un petit cheval, mais, quelque part au 16e siècle, le mot a été associé à cet objet que l’on utilisait en l’enfourchant.

Bien qu’on ne puisse dater précisément l’apparition du bidet en France, on sait que son usage était lié aux femmes. «Il se rattache aux comportements tenus secrets, préservés des curiosités indiscrètes, aux parties du corps les plus dissimulées, à la vie intime dans ce qu’elle a de plus charnel, de plus organique», lit-on dans Le confident des dames, un livre consacré à l’histoire de cet objet mal aimé.

Le bidet était alors particulièrement prisé des travailleuses du sexe, qui croyaient que son utilisation prévenait les infections transmises sexuellement et les grossesses. «Le bidet demeura longtemps associé au libertinage et à la vie dissolue des femmes de mauvaise vie», écrivent Fanny Beaupré et Roger-Henri Guerrand. On le retrouvait d’ailleurs couramment dans la pornographie de l’époque.

Malgré les préjugés, le bidet s’est répandu depuis la France jusqu’en Italie, en Grèce, en Espagne, notamment, et un peu partout dans le monde dès le début du 19e siècle, à mesure que se sont développées les technologies permettant de relier les maisons à un aqueduc.

—

Numéro 11: Des temps nouveaux

Et s’il fallait, pour changer le monde, commencer par réenchanter notre rapport au temps ?

Découvrez notre dernier numéroC’est dans les bordels européens que le découvriront les soldats américains débarqués en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et, 400 ans après son invention, c’est encore son association à la sexualité ainsi qu’un malaise entourant le rapport au corps qui ont retardé son arrivée sur le continent nord-américain. Nous en payons aujourd’hui le prix, nous qui continuons de nous laver les parties intimes avec des arbres de la forêt boréale… Puritanisme, quand tu nous tiens.

Ce blocage mental est d’autant plus désolant que le bidet est particulièrement agréable lorsqu’on est menstruée. Rien de mieux qu’un jet frais pour aider aux ablutions lors de ce moment du mois particulièrement salissant. Les femmes de «mauvaise vie» le savaient probablement; je les imagine se moquer de nous et des tabous qui nous empêchent d’en profiter.

Le Japon et l’or brun

____

Il existe cependant un endroit où les déchets corporels n’ont pas eu droit à cette mauvaise presse, et ce, même au 16e siècle : le Japon.

Il était de coutume de conserver ses excréments pour les revendre à un fermier, qui les utilisait pour fertiliser sa terre. Diverses normes sociales entouraient le choix du lieu où on les déposerait: «Certains étaient généreux. Ils déféquaient chez leurs beaux-parents alors qu’ils étaient en visite pour le souper. D’autres étaient avares et mesquins et les gardaient pour eux», écrit Lina Zeldovich dans son livre The Other Dark Matter.

La pratique a même mené à ce que l’autrice appelle les «guerres du caca» où, en 1724, deux villages voisins se sont disputé le droit de collecte d’un quartier de la ville d’Osaka. C’était littéralement de l’or brun.

C’est peut-être grâce à ce «confort» historique avec les rebuts corporels que le bidet s’est aussi facilement installé au pays du soleil levant.

Grand nombre d’innovations proviennent d’ailleurs de là — siège chauffant, ventilateur pour le séchage et même bruitages pour camoufler les sons d’intestin.

Pourtant, l’idée d’intégrer un jet à même le siège provient d’une compagnie américaine — l’American Bidet Company —, le fondateur souhaitant aider son père qui souffrait d’hémorroïdes. Le public américain s’est avéré insensible à ses arguments, mais l’invention a trouvé preneur de l’autre côté du Pacifique. Aujourd’hui, on retrouve des bidets de marque Toto, des modèles inspirés de l’invention américaine, dans environ 80% des demeures japonaises.

Défaire les tabous du corps

____

Aussi bien dire qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre, partout et pour tout le monde, ce niveau d’aisance par rapport au corps.

En 2021, un article d’Urbania s’intéressait à la problématique du «poop shaming», soit la honte de déféquer en public qui touche particulièrement les femmes, notant que 76% d’entre elles en sont affectées. Il ne faudrait cependant pas faire l’erreur de les blâmer d’être trop pudiques. Une autre étude montre qu’une femme sera jugée négativement si elle s’excuse pour aller à la toilette, ce qui ne se produira pas si c’est un homme qui le fait. Pas de surprise que les femmes préfèrent cacher leurs excursions au petit coin.

Et pourtant, les Japonais·e·s du 16e siècle ont mis le doigt sur quelque chose d’essentiel: les excréments peuvent être très utiles. Preuve à l’appui: on peut vendre ses défécations à une université, qui paye en cryptomonnaie ― les excréments étant transformés en biogaz qui sert à réchauffer les bâtiments.

Ils peuvent aussi servir d’engrais, et nous renseignent sur notre état de santé. Un changement de texture, de couleur ou de forme peut nous prévenir de l’arrivée d’une maladie qu’il faudra rapporter à notre médecin au plus vite. Ne pas y prêter attention peut nuire gravement à notre santé.

Notre dédain de cette fonction toute naturelle nous mène aussi à négliger d’importants problèmes de société. Pensons notamment à l’accès à des installations sanitaires qui, encore aujourd’hui, est un luxe réservé aux plus privilégié·e·s.

À travers le monde, 673 millions de personnes pratiquent la défécation à l’air libre, nous rappelle l’ONU, qui liste l’accès à des toilettes comme l’un des buts du développement durable.

En septembre 2021, un éditorial du magazine Nature dénonçait les effets négatifs de notre sensibilité, qui nous empêche d’investir correctement dans le développement de technologies sanitaires qui pourraient sauver des vies.

Maintenant que le bidet fait partie de la mienne depuis deux ans, mon anus est devenu capricieux. Je rechigne chaque fois que je dois fréquenter un rouleau de papier de toilette, généralement lorsque je visite quelqu’un — et j’en profite toujours pour me plaindre du non-sens des installations sanitaires qui me demandent de m’essuyer à l’aide d’un papier blanchi plutôt que de me laver à l’aide d’un jet qui me semble désormais presque rassurant.

Je ne suis pas la seule à faire partie de cette secte, comme en témoignaient les étalages vides du printemps 2020. Difficile encore de dire s’il s’agit d’une simple mode, ou du début d’une tendance de fond. Verrons-nous dans les prochaines années les toilettes publiques équipées de petits jets? J’en rêve presque la nuit.

Gabrielle Anctil est journaliste indépendante. On l’entend à l’émission de radio Moteur de recherche, on la lit dans Québec science, BESIDE et Continuité. On la voit aussi sur les ondes de Savoir média, dans l’émission Bataille pour la forêt. Elle est l’autrice de l’essai Loger à la même adresse aux éditions XYZ. Été comme hiver, on la trouve, rayonnante, sur sa bicyclette.

Florence Rivest est une illustratrice montréalaise et une collaboratrice récurrente de BESIDE.

Partagez cet article

Ne manquez jamais un numéro

Deux numéros par année

25% de réduction sur les numéros précédents

Livraison gratuite au Canada